Brut = Brutalismus. Genauso wenig wie beim Champagner hat die französiche Bezeichnung „architecture brut“ in der Baukunst mit dem unschmeichelhaften deutschen Begriff zu tun. Brut steht vielmehr für roh, unbehandelt und bezieht sich ursprünglich auf den Baustoff (Sicht)Beton, der in den beiden Dekaden der 1960er und 70er Jahren eine Blütezeit hatte. Da diese Oberflächenoptik aber in Verbindung mit einer expressiven, oft skulpturalen Formensprache auf den Betrachter einen schroffen, ungehobelten Eindruck macht, ist die Gleichsetzung brut = brutal schnell bei der Hand und auch verständlich. Wir stellen im Folgenden einige Exemplare dieser Stilrichtung aus der Region vor.

SOS Brutalismus – Rettet die Betonmonster. So provokant wie der Titel der Ausstellung wirken auch viele der noch bis zum 2. April dieses Jahres im Deutschen Architektur Museum DAM in Frankfurt präsentierten Bauten. Es war die Zeit, in der der autogerechten Stadt das Wort geredet wurde. Fußgänger wurden unter die Erde oder auf Stege und Rampen ins Obergeschoss verbannt. Nach den noch nieren- und trapezförmig verspielten 1950er Jahren kam eine neue Sachlichkeit auf. International, aber auch in Deutschland schufen Vorreiter der neuen Stilrichtung auf den ersten Blick monströs wirkende Betonbauten, die gestrandeten Ozeandampfern aus Beton gleichkamen. Le Corbusier bezeichnete seine „Unité d’Habitation“ in Berlin (1956-59) denn auch als Wohnmaschine. Den Mensch der Zukunft sah man schon in weltraumtauglichen Anzügen, seine Mobilität voll automatisiert, seinen Alltag komplett technisiert. Alles war im Aufbruch. Die Bevölkerung und somit die Städte wuchsen rasant. Öffentliche Neubauten wie Rathäuser, Bildungseinrichtungen und Kirchen wurden zu imposanten Statements der neuen Architektur, deren Schöpfer alle Möglichkeiten des Baustoffes Beton ausreizten.

Ziel der neuen Stilrichtung, die in Großbritannien ihren Ursprung hatte, war es, wegzukommen von dem internationalen Stil der Nachkriegsmoderne, dessen uniforme Stahl-Glas-Fassaden beliebig austauschbare Nutzungen dahinter suggerierten. Ehrlich wollte man sein, das Material „as found“, also ohne Verkleidung oder Behandlung präsentieren und somit auch würdigen. Nicht nur die Konstruktion sollte ablesbar sein, sondern weitestgehend auch der Zweck des Gebäudes. Eine Schule sollte anders aussehen als ein Verwaltungsbau, eine Kirche anders als eine profane Veranstaltungshalle. Der Baustoff Beton, dessen Oberfläche nur durch verschiedene Schalungstechniken seine individuelle Handschrift bekam, wurde zum Prinzip, allenfalls leicht abgemildert durch den Einsatz von gebrannten Ziegeln. Diese jedoch dann möglichst rau, ungeschönt, gern mit uneinheitlicher Farbwirkung.

Heute sind derlei Bauten in die Jahre gekommen, wenn sie denn überhaupt noch stehen und nicht voreilig bereits abgerissen worden sind. Selten ist ein Baustil derart mit Vorurteilen behaftet, kann ein kulturhistorisch begründeter Denkmalschutz nur entgegen dem allgemeinen Geschmacksempfinden durchgesetzt werden. Aber es ist noch gar nicht so lange her, als allerorts der Stuck von Gründerzeitfassaden abgeschlagen wurde für einen glatten Verputz oder –noch schlimmer- für eine Verkleidung mit pflegeleichtem Plattenmaterial. Heute sind die verbliebenen Exemplare dieser verspielten Epoche heißbegehrt, und die Bewohner nehmen Komforteinbußen gegenüber technisch aufgerüsteten Neubauten gern in Kauf. Selbstredend ist nicht jede Bausubstanz aus jeder Epoche erhaltenswert. Es gibt vor allem im Massenwohnungsbau geschmackliche und qualitative Verirrungen, die besser Platz machen sollten für neue Ideen von Wohnquartieren. Innovative Ideen jedoch brauchen immer auch eine konsequente Umsetzung und Nachsorge, sprich Instandhaltung, damit ihr Gesamtkonzept gültig und nutzbar bleibt. Genau hieran aber krankten viele Beispiele des sogannten Brutalismus von Beginn an, und sie werden denn auch heute eher als hässlich empfunden.

Ein Beispiel hierfür ist der Aachener Bushof von den Architekten Siegfried Reitz und Willy Frings, der 1973 eingeweiht wurde. Als „Nachzügler“ der Brutalismus-Epoche weist er bereits eine größere Materialvielfalt auf, präsentiert sich aber selbstbewusst mit in Szene gesetzten Kuben, die den gesamten Bau weniger monolithisch wirken lassen. Die Intention zur Bauzeit war es, eine Stadt in der Stadt zu bauen. Eine Tiefgarage in den Untergeschossen, den rundum starken Autoverkehr ausweichende Fußgängerunterführungen –das Thema Barrierefreiheit war noch keines-, und die bei Eröffnung größte überdachte Bushaltestelle Deutschlands sollten für eine bequeme Erreichbarkeit sorgen. Über Treppen- und Liftanlagen gelangte man auf die erste Etage, die mit Terrassen, Rampen und kleinen Plätzen aufwartete, um hier in ruhiger Atmosphäre eine bunte Vielzahl von Geschäften besuchen zu können. Für Kinder gab es einen aufgeständerten Spielpavillon, in den Kuben sollten Dienstleistungsbüros angesiedelt werden, im hohen Eckturm hochwertige Wohnungen. Warum dieses Konzept von Anfang an nicht vollends gegriffen hat, ist nicht mehr nachzuvollziehen. In den Folgejahren wurden jedoch ständig voreilige und nicht zu Ende gedachte Umbauten vorgenommen, was letztlich zur heutigen, ab dem Obergeschoss fast nur noch monofunktionalen Nutzung durch die Volkshochschule geführt hat.

Nicht weit entfernt am Aachener Dahmengraben steht das Wohn/Geschäftshaus der ehemaligen Parfümerie Thomas von den Architekten Hans Haas und Winfried Wolks aus dem Jahr 1965. Hier sind die fünf Obergeschosse zwar einheitlich aus dunklen Ziegeln mit rauer Oberfläche, nehmen jedoch die Auffaltung des Betonsockels im Erdgeschoss des schmalen, aber langen Eckhauses auf. Der Beton ist absichtlich extrem rau ausgewaschen und lässt durch seine leichte Abschrägung in den Sturzbereichen und den beiden überkragenden Außenecken das Erdgeschoss wie eine moderne Trutzburg erscheinen.

Ein nicht in der Größe, aber seiner Fassadengestaltung eindrucksvolles Beispiel für den skulpturalen Beton brut findet sich in der Wilhelmstraße/Ecke Augustastraße in Aachen. Im Jahr 1973 vom Architekten Erwin Lynen erbaut, weist das ebenfalls schmale, aber lange Eckhaus eine starke Rythmisierung auf. Wohnwürfel, Treppenhauszylinder, vorgehängte Außengänge und abgestufte Terrassen und Balkone stehen im spannungsreichen Wechsel. Bis auf einen wohl auch durch Graffitis bedingten Anstrich des Sichtbetons scheint hier noch alles im Originalzustand erhalten zu sein. Kein vom gegebenen Bauvolumen her möglicher An- oder Ausbau beeinträchtigt die Gesamtwirkung auf den Betrachter.

Nachdem der bereits erwähnte Architekt und Maler Le Corbusier, von welchem auch der Begriff béton brut ursprünglich stammte, 1960 das Kloster Sainte-Marie de la Tourette in Frankreich fertiggestellt hatte, wurde dieser sakrale Bau, der seit 2016 auch zum Welterbe der Unesco gehört, zu einem Wegbereiter für neue Kirchen und Klöster im Stil des sogannten Brutalismus. Werner Düttmanns Kirche Sankt Agnes in Berlin (1964-67), heute eine Privatgalerie, die Kirche der Katholischen Hochschulgemeinde Köln Johannes XXIII von dem Architekten Heinz Buchmann und dem Bildhauer Josef Rikus (1968-69), und der Nevigeser Wallfahrtsdom des ehemaligen Aachener Architekturprofessors Gottfried Böhm (1966-68) in Velbert gelten als deutsche Meilensteine auf diesem Gebiet. Bereits 1964 hatte Letzterer in Aachen bereits die Kirche Sankt Hubertus, besser bekannt als Backenzahn, fertig gestellt. Vom Schöpfer weit prosaischer als Kristall bezeichnet, weist der Baukörper hier lediglich im Sockelgeschoss eine Sichtbetonfassade auf. Das mehrfach facettierte Dach ist dagegen komplett mit Schiefer verkleidet. Die Fenster schuf der bekannte Aachener Glaskünstler Ludwig Schaffrath.

Nachdem der bereits erwähnte Architekt und Maler Le Corbusier, von welchem auch der Begriff béton brut ursprünglich stammte, 1960 das Kloster Sainte-Marie de la Tourette in Frankreich fertiggestellt hatte, wurde dieser sakrale Bau, der seit 2016 auch zum Welterbe der Unesco gehört, zu einem Wegbereiter für neue Kirchen und Klöster im Stil des sogannten Brutalismus. Werner Düttmanns Kirche Sankt Agnes in Berlin (1964-67), heute eine Privatgalerie, die Kirche der Katholischen Hochschulgemeinde Köln Johannes XXIII von dem Architekten Heinz Buchmann und dem Bildhauer Josef Rikus (1968-69), und der Nevigeser Wallfahrtsdom des ehemaligen Aachener Architekturprofessors Gottfried Böhm (1966-68) in Velbert gelten als deutsche Meilensteine auf diesem Gebiet. Bereits 1964 hatte Letzterer in Aachen bereits die Kirche Sankt Hubertus, besser bekannt als Backenzahn, fertig gestellt. Vom Schöpfer weit prosaischer als Kristall bezeichnet, weist der Baukörper hier lediglich im Sockelgeschoss eine Sichtbetonfassade auf. Das mehrfach facettierte Dach ist dagegen komplett mit Schiefer verkleidet. Die Fenster schuf der bekannte Aachener Glaskünstler Ludwig Schaffrath.

Ebenfalls einen Bauboom erlebte in dieser Zeit der Hochschulbau, nicht zuletzt durch die neu gebildeten Universitäten in Paderborn, Dortmund, Bielefeld und Bochum. Für Bielefeld (Planung 1969) zeichnete neben anderen der spätere Aachener Architekturprofessor Peter Kulka verantwortlich, der Bau der Bochumer Ruhruniversität wurde 1964 nach den Plänen des Düsseldorfer Architekten Helmut Hentrich begonnen. Mit kompromisslosen Einzelbauten innerhalb des Gesamtkomplexes wie das Musische Zentrum und der durch Vorfertigung rasanten Bauzeit ist sie ebenfalls zu einem Ausrufezeichen dieser Richtung des sogenannten Brutalismus geworden. Bei dem damaligen Wettbewerb ging der gebürtige Aachener Architekt Mies van der Rohe übrigens leer aus. In Aachen wiederum entstand von 1971 bis 1985 im Zuge des Hochschulneubaus das bereits in den späten Sechziger Jahren vom Aachener Architekturbüro Weber & Brand geplante Universitätsklinikum. Hier zeigt sich wie beim 1977 in Paris eröffneten Centre Pompidou die Ideologie der Spätphase des sogenannten Brutalismus, dass nämlich nicht nur die Konstruktion von außen ablesbar sein sollte, sondern nun auch die gesamte Technik nach außen verlegt wurde. Dieser Technikbegeisterung ist auch geschuldet, dass im Innern der Sichtbeton einen metallisch-silbernen Anstrich bekam, der auch ihn wie ein High-Tech-Element aussehen lässt. Im Zeitalter von Elbphilharmonie, Flughafen Berlin-Brandenburg und Stuttgart 21 nimmt sich die Verlängerung der Bauzeit um neun Jahre und eine Kostensteigerung um das Vierfache für diesen laut FAZ-Kommentar „provinziellen Gigantismus“ beinahe bescheiden aus.

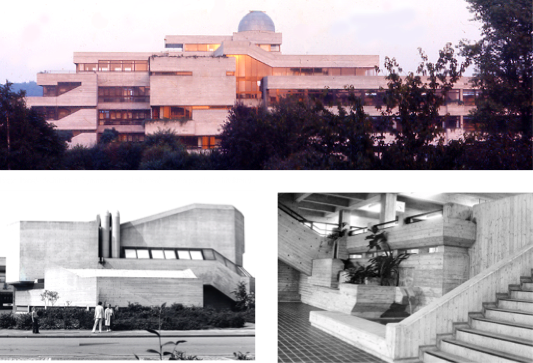

Ein wirkliches Paradebeispiel von architecture brut in der Region steht in Hückelhoven, in einzelnen Abschnitten erbaut vom Berliner Architektenpaar, nomen est omen, Brigitte und Christoph Parade in den Jahren 1962 bis 1974. Die damals gänzlich neu geschaffene Ortsmitte der früheren Bergbaustadt mit Gymnasium, Aula, Mehrzweckhalle und Stadthaus ist nicht nur fast unverändert erhalten, sondern funktioniert auch unter den heutigen, veränderten Anforderungen immer noch. Dies zeigt, wie richtungweisend die damalige Architekturvision war. Die versetzten Geschosse um ein großes, offenes Atrium mit umlaufenden Galerien für Schülerarbeiten, Terrassen für Freiluftunterricht an den Enden der Klassenflügel, ein Brunnen und Aquarium nicht nur zur optischen Entspannung, sondern auch zur Förderung des Raumklimas, innen und außen gruppierte Sitzterrassen, um Konflikte in Massenansammlungen zu vermeiden, eine vom Schulkörper getrennte Aula, um die Multifunktionalität zu unterstreichen und dergleichen mehr sind inzwischen wissenschaftlich abgesegnete Bauanforderungen für anspruchsvollen Schulbau. Eine Sternwarte auf dem Dach steht nicht nur für schulischen Forschungsgeist, sondern auch für den Zentrumsanspruch des Gymnasiums, die Kuppel des Observatoriums quasi als Ortmitte. Die beinahe geschlossene Außenhaut der Aula fokussiert den Besucher schon vor Betreten auf das Ereignis im Innern. Dass dieses Bauensemble als eines der wenigen deutschen Beispiele für Brutalismus in der Baugeschichte in der Frankfurter Ausstellung gezeigt wird, unterstreicht seine herausragende Stellung auf diesem Sektor. Dass sich die jahrzehntelange Abneigung gegen diese Architektur zur Zeit umkehrt in ein reges Interesse an den vermeintlichen Monsterbauten–nicht nur von motivbegeisterten Fotografen-, hat auch etwas mit einer neuen Wohnästhetik zu tun. Teppiche werden im Used-Look produziert, statt mit Parkettdielen belegt, werden in den neuen Stadtvillen Böden mit poliertem Schlämmbeton auf Industriecharme gebracht, Decken und oft auch mindestens eine Schauwand werden in Sichtbetonoptik belassen und Bäder bleiben immer öfter ungekachelt. Vor diesem Hintergrund verlieren die rohen Betonbauten des sogenannten Brutalismus etwas von ihrem angeblichen Schrecken. Sie werden zum Teil wieder gesellschaftsfähig, wenn man sich nur mit ihnen beschäftigt, mit Bedacht und Interesse, ohne Ressentiments, ohne das Totschlagargument Energieeffizienz und ohne alles gleich zu verteufeln oder zu glorifizieren. Sie stehen nun einmal da und verlangen, dass man sich ihrer annimmt. Nicht alle sind es wert, auf Dauer erhalten zu werden, aber viele stehen unmissverständlich für eine Architekturepoche. Und jede dieser Epochen ist es wert, mit herausragenden Beispielen für die Nachwelt erhalten zu werden, anschaulich, erklärend, mahnend oder auch belehrend. Die Intention einer jeden Architektengeneration war und ist es, die Welt in ihrem Sinn zu verbessern. Etwas Altes dafür zu opfern, sprich abzureißen, ist schnell getan, aber nicht jeder neue „–ismus“ ist automatisch besser.