Büromöbel sollen längst nicht mehr nur praktisch sein. Dafür verbringen wir viel zu viel Lebenszeit im Büro. Die Möbel repräsentieren ein Unternehmen nicht nur, sondern sorgen für einen angenehmen und organisierten Arbeitsplatz, in dem wir zwischen Funktion und Design kreativ und effizient sein können. Auch der Komfort kommt dabei nicht zu kurz – ergonomische Tische und Stühle schonen im Arbeitsalltag besonders den Rücken.

Vorbei sind die Zeiten, in denen Büromöbel bloße Container oder Ablageflächen waren. Gut so. Denn wenn sie auch nach wie vor der Büroarbeit dienen, sie vereinfachen, beschleunigen und effizienter machen, so sind die Einrichtungsgegenstände eines Arbeitsplatzes heute viel mehr: Wohlfühlelemente, Kreativquellen, Treffpunkte.

Nachdem das Sitzen auf Stühlen nicht mehr nur das Repräsentationssitzen der Macht und der Autorität darstellte, sondern im Bürgertum angekommen war, entstanden im 16. Jahrhundert mit dem aufkommenden Handel immer mehr sitzende Berufe: Kaufleute, Händler und Buchhalter waren immer mehr auf einen festen Arbeitsplatz angewiesen. Und damit auf entsprechende Möbelstücke. Mit der späteren Industrialisierung wurden Tische und Stühle noch praktischer angelegt – der Effizienz der Maschinen nacheifernd, mussten die Büromöbel das präzise und effiziente Arbeiten ermöglichen. Damals war die Maxime: Je weniger Bewegung am Arbeitsplatz nötig ist, desto besser.

Noch bis ins 20. Jahrhundert hinein waren die Möbel vornehmlich aus Massivholz gefertigt, später folgte furniertes Holz. In den 1970er Jahren kam Kunststoff als Material hinzu. Damit waren neue Farbgebungen und auch neue Formen möglich. Heute verwendet man meist Stahl, Aluminium und Holz in einer Kombination. Und nicht nur äußerlich wurden Büromöbel weitaus vielfältiger: Schreib-, Computer- und Besprechungstische, Schubladencontainer, Schränke, Sitzmöbel und Raumtrenner in ihren Varianten und Kombinationen bestimmen das Bild in den Office-Umgebungen. Dabei folgt die Form schon lange nicht mehr nur der Funktion. Wenn wir so viel Zeit am Arbeitsplatz verbringen, möchten wir uns schließlich auch wohlfühlen. Design spielt mittlerweile eine große Rolle, genau wie ergonomische Intelligenz und Flexibilität.

![HAG_cap8107_e_2009d[Print]](http://aquis-casa.de/wp-content/uploads/2016/09/schreibtisch_5-150x150.png)

So sind etwa die Möbelbausysteme so angelegt, dass sie sich Office-Anforderungen auch projektweise anpassen können. So wie die Teams sich in Größe und Zusammensetzung ändern, tun dies auch die Möbel. So lassen sich immer mehrere Funktionen zuweisen – Regale etwa bieten Stauraum, teilen Arbeitsbereiche ein oder bieten die spontane Theke zur Teambesprechung. Schreibtische lassen sich anordnen zu Einzel- oder Gruppenarbeitsplätzen sowie Besprechungsbereichen.

Kommunikation und Teamarbeit bestimmen heute schließlich

den Arbeitsalltag – inhaltlich  und auch räumlich. Denn „das“ Büro ist nicht mehr der klar abgegrenzte Arbeitsplatz, sondern tritt heute in verschiedenen Ausprägungen auf. So gibt es Bereiche, in denen man sich zum konzentrierten Arbeiten zurückziehen kann, sowie Treffpunkte und offene Bereiche, in denen die Kommunikation und Zusammenarbeit stattfinden sollen. Kurz: Der Arbeitsplatz ist ein Ort sozialer Interaktion geworden, in dem auch Emotionen ihren Platz haben – beinahe wie im Alltag. Die Möbel müssen also Funktionen erfüllen und flexibel sein, sollten aber auch über ein ansprechendes Design verfügen, um zum Wohlfühlen und zur Kreativität einladen zu können.

und auch räumlich. Denn „das“ Büro ist nicht mehr der klar abgegrenzte Arbeitsplatz, sondern tritt heute in verschiedenen Ausprägungen auf. So gibt es Bereiche, in denen man sich zum konzentrierten Arbeiten zurückziehen kann, sowie Treffpunkte und offene Bereiche, in denen die Kommunikation und Zusammenarbeit stattfinden sollen. Kurz: Der Arbeitsplatz ist ein Ort sozialer Interaktion geworden, in dem auch Emotionen ihren Platz haben – beinahe wie im Alltag. Die Möbel müssen also Funktionen erfüllen und flexibel sein, sollten aber auch über ein ansprechendes Design verfügen, um zum Wohlfühlen und zur Kreativität einladen zu können.

Neben Funktion und Design spielt auch der Begriff der Ergonomie eine immer größere Rolle, denn zum Wohlfühlen und effizienten Arbeiten gehört auch ein Arbeitsplatz, der nicht krank macht. Ergonomische Umsetzungen von Büromöbeldesign hielt bereits in den 1950er Jahren Einzug, als Ingenieure und Designer mit dem Anpassen der Arbeitsumgebung an die Anforderungen der Tätigkeit begannen. Teils mit normierten Vorgaben, teils mit Mechaniken und Hebeln, speziell die Bürostühle betreffend. Der starren Haltung sollte entgegengewirkt werden. Doch erst Ende der 1970er Jahre kam ein wirklich benutzerfreundlicher Drehstuhl mit Synchronautomatik auf den Markt.

Seitdem hat sich das Zusammenspiel aus Design, Funktion und Ergonomie stetig verbessert. Dabei sollte etwa ein guter Bürostuhl wechselnde Sitzpositionen zulassen und den Körper dabei in jeder Position gut unterstützen. Die Sitzhöhe sollte verstellbar sein, um den Blutfluss im Beinbereich garantieren zu können, die Sitzfläche sollte zudem tiefengefedert sein und beim Hinsetzen nachfedern, um Stauchungen der Wirbelsäule zu vermeiden. Die Rückenlehne sollte mindestens bis zu den Schulterblättern reichen und zudem den Rücken im Lendenbereich deutlich spürbar unterstützen. Auch die Rückenlehne sollte übrigens verstellbar sein. Die schon erwähnte Synchronautomatik ist ebenso verfeinert worden und sollte heute bei einem guten Bürostuhl Standard sein. Dabei ermöglicht der Stuhl ein dynamisches Sitzen, indem sich beim Zurücklehnen neben der Rückenlehne auch die Sitzfläche neigt – der Stuhl folgt so der natürlichen Bewegung des Körpers.

Heutige Entwickler und Produzenten von Bürostühlen gehen von genau diesen Bewegungsfreiheiten aus, wenn sie Sitzgelegenheiten für den Arbeitsplatz konzipieren. Die Firma HÅG etwa vergleicht das lange Sitzen am Schreibtisch mit dem früheren stundenlangen Sitzen auf dem Pferderücken. Diese Belastung sei nur durch das Zusammenspiel von aufrechter Haltung und ständiger Bewegung beim Sitzen möglich gewesen. Speziell die Füße im Steigbügel hätten es dem Reiter erlaubt, den Oberkörper im Sattel beweglich und aktiv zu halten. HÅG entwickelte mit der Balanced Movement Mechanik eine Möglichkeit, mit der der gesamte Körper den Stuhl kontrollieren kann. Auch die Beine und Füße würden so nicht „geparkt“, sondern blieben dynamisch, wie der Rest des Körpers.

Heutige Entwickler und Produzenten von Bürostühlen gehen von genau diesen Bewegungsfreiheiten aus, wenn sie Sitzgelegenheiten für den Arbeitsplatz konzipieren. Die Firma HÅG etwa vergleicht das lange Sitzen am Schreibtisch mit dem früheren stundenlangen Sitzen auf dem Pferderücken. Diese Belastung sei nur durch das Zusammenspiel von aufrechter Haltung und ständiger Bewegung beim Sitzen möglich gewesen. Speziell die Füße im Steigbügel hätten es dem Reiter erlaubt, den Oberkörper im Sattel beweglich und aktiv zu halten. HÅG entwickelte mit der Balanced Movement Mechanik eine Möglichkeit, mit der der gesamte Körper den Stuhl kontrollieren kann. Auch die Beine und Füße würden so nicht „geparkt“, sondern blieben dynamisch, wie der Rest des Körpers.

Auch beim Schreibtisch kann man auf bestimmte Kriterien achten, die ein ergonomisches Mindestmaß garantieren. So benennt die Leitlinie „Qualitätskriterien für Büro-Arbeitsplätze“ von Quality Office, dem Qualitätszertifikat für Büro-Einrichtungen, etwa die Größe der Arbeitsfläche mit mindestens 160x80cm. Dadurch können der Sehabstand zwischen Auge und Bildschirm mindestens 50cm betragen, der je nach Bildschirmgröße auch angehoben werden müsste. Die Höhe der Arbeitsplatte sollte sich dem jeweiligen Nutzer anpassen lassen, so dass Ober- und Unterarm – ebenso wie Ober- und Unterschenkel – etwa einen 90°-Winkel bilden. Auch hier sollte den Beinen und Füßen ausreichend Bewegungsfreiheit zugesichert werden, indem die Breite des freien Beinraums mindestens 100cm betragen sollte, die Höhe ist hier abhängig von der eingestellten Höhe der Arbeitsplatte.

Besonders ideal stellt sich hier ein höhenverstellbarer Sitz-Steh-Arbeitstisch dar. Denn häufige Haltungswechsel während der Arbeit sind nun mal wichtig für eine ausreichende Durchblutung der Bandscheiben und der Muskulatur – und letztlich natürlich auch des Gehirns. So empfiehlt sich ein dynamischer Wechsel zwischen sitzender und stehender Tätigkeit sogar alle 20 Minuten. Sitz-Steh-Arbeitsplätze lassen daher auch eine besonders flexible Arbeitsorganisation zu; praktisch jede Tätigkeit lässt sich so auch im Stehen ausüben. Die Höhe kann dabei mit einem Elektromotor, Gasfedern oder Kurbel verändert werden. Zudem gibt es Modelle mit Memory-Funktion, in der sich Höhen für verschiedene Nutzer speichern lassen. Die Hund Möbelwerke zum Beispiel liefern ihren Sitz-Stehtisch Thales mit einer entsprechenden Software aus, über die solche Profile angelegt, aber auch Bewegungserinnerungen eingestellt werden können.

Vorbei sind die Zeiten, in denen das Büro grau war und beengend. Der Arbeitsplatz soll nämlich Freiheit vermitteln – die Bewegung, die Kommunikation und die Kreativität gleichermaßen betreffend. Und Büromöbel öffnen uns diese Räume. Gut so.

Er selbst bezeichnet sich schlicht als Maler, seine Bilder sind oft verkauft, ehe sie zu Ende gemalt sind, seit Wochen ist er in den Feuilletons der euregionalen Printmedien omnipräsent, der Begriff „schön“ existiert so für ihn nicht – wer ist dieser Ausnahme Künstler aus Aachen?

Er selbst bezeichnet sich schlicht als Maler, seine Bilder sind oft verkauft, ehe sie zu Ende gemalt sind, seit Wochen ist er in den Feuilletons der euregionalen Printmedien omnipräsent, der Begriff „schön“ existiert so für ihn nicht – wer ist dieser Ausnahme Künstler aus Aachen? Freigiebig gibt Peters bei jeder näheren Betrachtung den Titel des jeweiligen Bildes preis, und beginnt auch umgehend mit Erläuterungen zum Motiv, der Entstehungsgeschichte oder technischen Umsetzung. „Aber lassen Sie uns das später im Atelier näher besprechen“ kündigt er verheißungsvoll an. Mich fasziniert erst einmal das breite Spektrum der, wie in einer öffentlichen Galerie präsentierten, Arbeiten. Nicht nur Bilder mit Interpretationen von bekannten Porträts, auch farbgewaltige Werke wie „Herr Mao kauft ein“ oder ein Vor-Bild zu einem neuen Zyklus mehrschichtig gemalter Eisberge, wodurch zuweilen ein 3D-Effekt entsteht. „Das Interessante ist hierbei dann, dass nicht wie sonst üblich die dunklen und kalten Farben in die Tiefe gehen, und die hellen und warmen Töne in den Vordergrund kommen, sondern umgekehrt“. Im Nebenraum ein monumentales Werk mit einem satellitenähnlichen Roboter im All: „Little Alien Buddha“, dessen „Bruder“ in der Neil-Armstrong-Halle der Perdue-University in Lafayette/Indianapolis (NASA) hängt. „Das europäische Pendant ESA verfügt übrigens jetzt auch über ein Bild als Dauerleihgabe“ erklärt der 1952 in Stolberg geborene Maler beiläufig. Dann eine in jeder Beziehung ausgefallene Arbeit aus sieben Einzelbildern mit jeweils exakt dem gleichen Motivausschnitt: Ein Hummer mit einer Drappage wie aus einem Stillleben alter Meister, nach den Regeln des goldenen Schnittes jeweils immer größer im Format werdend und entsprechend auch mit wachsenden Abständen an die Wand gehängt. Weiter geht es durch Hof und Garten hinauf in die erste Etage eines alten Backsteinbaus in voller Breite der Grundstücksparzelle. Wieder empfangen uns großformatige Bilder auf rollbaren Staffeleien oder an elektrischen Flaschenzügen aufgehängt. „Alle in Arbeit“ erklärt Eric Peters fast entschuldigend. Jetzt bietet sich auch die Gelegenheit, die gewaltigen Leinwände ausgiebig von der Seite zu betrachten, um aufgrund der sehr massiv wirkenden, dicken Schicht konkret nachzufragen. „Als ich begann, Großformate zu malen, bekam ich keinen fertigen Malgrund in derartigen Maßen. Auch Schöpfrahmen zur eigenen Papierherstellung gab es nicht. Also habe ich experimentiert und benutze seitdem rustikale Böschungsmatten, auf die ich Schicht für Schicht mein selbst grobgeschöpftes Papier auftrage. Daher spreche ich auch nicht von Papier, sondern von Papierhybrid“. Fast alle Bilder stammen aus der relativ neuen Malserie, die er mit dem Wort ‚Q-Bismus’ umschreibt. „Für bestimmte quantenphysikalische Versuche gibt es halbdurchlässige Spiegel, von denen nur die Hälfte der auftreffenden Strahlen direkt reflektiert werden, die andere Hälfte verschwindet aber nicht, sondern bildet den Gegenstand hinter der Spiegelfläche ab, nur andersherum. Dieses ‚Bild mit dem Bild dahinter’ versuche ich zu malen, wodurch dann sehr spannende neue Sichtweisen entstehen“. Noch gut in Erinnerung ist vielen Besuchern des jährlichen Schrit_tmacher-Festivals die im letzten Jahr im Foyer der alten Eisenfabrik Strang ausgestellte Arbeit „Kaiserwalzer“, die diese Malweise auch einem großen Publikum bekannt gemacht hat. „Einer meiner Söhne studiert übrigens Physik. Von ihm kann ich mir jetzt Dinge erklären lassen, die ich vorher zwar empfunden habe, aber nicht definieren konnte“. Die gedanklichen Vorlagen für seine Bilder entwickelt Peters dann weiter am Computer, um sie dann mit im Vergleich zur Leinwandgröße winzigen Pinseln auf sein Papier zu bringen, was durchaus einige Monate dauern kann. „Nach einiger Zeit kommuniziere ich aber nicht mehr mit der Computer-Vorlage, weil sich das Bild selbst erarbeitet, und ich beim Malen Dinge entdecke, die ich vorher nicht gekannt habe“. Zum Abschluss, nach einer Vorausschau auf geplante Vorhaben gefragt, kündigt der Maler eine Monografie an, die, vom ehemaligen Leiter des Aachener Ludwig-Forum Wolfgang Becker verfasst, zur diesjährigen Frankfurter Buchmesse erscheinen wird. Die vier Europa-Bilder (siehe Interview) werden im Europäischen Parlament in Brüssel ausgestellt werden, „und für die Zukunft eröffnen sich gerade neue, interessante Ausstellungsprojekte“. Interessierte Käufer seiner Bilder hingegen müssen sich in Geduld üben: Allein sein fester Galerist in Houston und Dallas kann kaum seine Klientel ausreichend mit neuen Bildern versorgen.

Freigiebig gibt Peters bei jeder näheren Betrachtung den Titel des jeweiligen Bildes preis, und beginnt auch umgehend mit Erläuterungen zum Motiv, der Entstehungsgeschichte oder technischen Umsetzung. „Aber lassen Sie uns das später im Atelier näher besprechen“ kündigt er verheißungsvoll an. Mich fasziniert erst einmal das breite Spektrum der, wie in einer öffentlichen Galerie präsentierten, Arbeiten. Nicht nur Bilder mit Interpretationen von bekannten Porträts, auch farbgewaltige Werke wie „Herr Mao kauft ein“ oder ein Vor-Bild zu einem neuen Zyklus mehrschichtig gemalter Eisberge, wodurch zuweilen ein 3D-Effekt entsteht. „Das Interessante ist hierbei dann, dass nicht wie sonst üblich die dunklen und kalten Farben in die Tiefe gehen, und die hellen und warmen Töne in den Vordergrund kommen, sondern umgekehrt“. Im Nebenraum ein monumentales Werk mit einem satellitenähnlichen Roboter im All: „Little Alien Buddha“, dessen „Bruder“ in der Neil-Armstrong-Halle der Perdue-University in Lafayette/Indianapolis (NASA) hängt. „Das europäische Pendant ESA verfügt übrigens jetzt auch über ein Bild als Dauerleihgabe“ erklärt der 1952 in Stolberg geborene Maler beiläufig. Dann eine in jeder Beziehung ausgefallene Arbeit aus sieben Einzelbildern mit jeweils exakt dem gleichen Motivausschnitt: Ein Hummer mit einer Drappage wie aus einem Stillleben alter Meister, nach den Regeln des goldenen Schnittes jeweils immer größer im Format werdend und entsprechend auch mit wachsenden Abständen an die Wand gehängt. Weiter geht es durch Hof und Garten hinauf in die erste Etage eines alten Backsteinbaus in voller Breite der Grundstücksparzelle. Wieder empfangen uns großformatige Bilder auf rollbaren Staffeleien oder an elektrischen Flaschenzügen aufgehängt. „Alle in Arbeit“ erklärt Eric Peters fast entschuldigend. Jetzt bietet sich auch die Gelegenheit, die gewaltigen Leinwände ausgiebig von der Seite zu betrachten, um aufgrund der sehr massiv wirkenden, dicken Schicht konkret nachzufragen. „Als ich begann, Großformate zu malen, bekam ich keinen fertigen Malgrund in derartigen Maßen. Auch Schöpfrahmen zur eigenen Papierherstellung gab es nicht. Also habe ich experimentiert und benutze seitdem rustikale Böschungsmatten, auf die ich Schicht für Schicht mein selbst grobgeschöpftes Papier auftrage. Daher spreche ich auch nicht von Papier, sondern von Papierhybrid“. Fast alle Bilder stammen aus der relativ neuen Malserie, die er mit dem Wort ‚Q-Bismus’ umschreibt. „Für bestimmte quantenphysikalische Versuche gibt es halbdurchlässige Spiegel, von denen nur die Hälfte der auftreffenden Strahlen direkt reflektiert werden, die andere Hälfte verschwindet aber nicht, sondern bildet den Gegenstand hinter der Spiegelfläche ab, nur andersherum. Dieses ‚Bild mit dem Bild dahinter’ versuche ich zu malen, wodurch dann sehr spannende neue Sichtweisen entstehen“. Noch gut in Erinnerung ist vielen Besuchern des jährlichen Schrit_tmacher-Festivals die im letzten Jahr im Foyer der alten Eisenfabrik Strang ausgestellte Arbeit „Kaiserwalzer“, die diese Malweise auch einem großen Publikum bekannt gemacht hat. „Einer meiner Söhne studiert übrigens Physik. Von ihm kann ich mir jetzt Dinge erklären lassen, die ich vorher zwar empfunden habe, aber nicht definieren konnte“. Die gedanklichen Vorlagen für seine Bilder entwickelt Peters dann weiter am Computer, um sie dann mit im Vergleich zur Leinwandgröße winzigen Pinseln auf sein Papier zu bringen, was durchaus einige Monate dauern kann. „Nach einiger Zeit kommuniziere ich aber nicht mehr mit der Computer-Vorlage, weil sich das Bild selbst erarbeitet, und ich beim Malen Dinge entdecke, die ich vorher nicht gekannt habe“. Zum Abschluss, nach einer Vorausschau auf geplante Vorhaben gefragt, kündigt der Maler eine Monografie an, die, vom ehemaligen Leiter des Aachener Ludwig-Forum Wolfgang Becker verfasst, zur diesjährigen Frankfurter Buchmesse erscheinen wird. Die vier Europa-Bilder (siehe Interview) werden im Europäischen Parlament in Brüssel ausgestellt werden, „und für die Zukunft eröffnen sich gerade neue, interessante Ausstellungsprojekte“. Interessierte Käufer seiner Bilder hingegen müssen sich in Geduld üben: Allein sein fester Galerist in Houston und Dallas kann kaum seine Klientel ausreichend mit neuen Bildern versorgen.

Die ersten Rosenzüchtungen wurden vor etwa 5000 Jahren in Gärten in China vollzogen; der Beginn der Rosenkultivierung wird auf ungefähr 2700 v. Chr. datiert. Es sind dann schließlich auch chinesische Rosen, die spätestens seit der Renaissance größten Einfluss auf die Rosenzucht in unseren Gefilden haben. Heute gibt es durch Kreuzungen und Züchtungen um die 30.000 verschiedene Rosensorten. Die Wildrose gibt es praktisch schon immer. Ihr natürliches Vorkommen erstreckte sich ursprünglich auf die Nordhalbkugel zwischen Europa und China, aber auch in Nordamerika gab es fossile Funde der Gattung Rosa. Schon in ihrer wilden Form als Nahrungsmittel und heilendes Gewächs hatte sie in zahlreichen Kulturen der Welt eine große Bedeutung.

Die ersten Rosenzüchtungen wurden vor etwa 5000 Jahren in Gärten in China vollzogen; der Beginn der Rosenkultivierung wird auf ungefähr 2700 v. Chr. datiert. Es sind dann schließlich auch chinesische Rosen, die spätestens seit der Renaissance größten Einfluss auf die Rosenzucht in unseren Gefilden haben. Heute gibt es durch Kreuzungen und Züchtungen um die 30.000 verschiedene Rosensorten. Die Wildrose gibt es praktisch schon immer. Ihr natürliches Vorkommen erstreckte sich ursprünglich auf die Nordhalbkugel zwischen Europa und China, aber auch in Nordamerika gab es fossile Funde der Gattung Rosa. Schon in ihrer wilden Form als Nahrungsmittel und heilendes Gewächs hatte sie in zahlreichen Kulturen der Welt eine große Bedeutung. antiken Rom, wo Rosen in Glashäusern gezüchtet wurden, und im Ägypten der Ära des Ramses II., der 1224 v. Chr. verstarb, gibt es Hinweise auf Rosen und ihren Anbau in Gärten. Die Römer betrachteten sie schnell als ein Luxusgut, das zu den Ausschweifungen bei Festmahlen gehörte – Blütenblätter bildeten einen Teppich, der zur Tafel führte; sie waren Dekoration von Speisen und Getränken, die Gäste rieben sich mit dem Öl ein. Die Wiege der Rosenölgewinnung steht übrigens vermutlich in Persien, wo es auch seit Jahrtausenden Rosengärten mit besonders stark duftenden Blüten gibt. Und die ägyptische Königin Kleopatra soll ihren römischen Geliebten Mark Anton mit einem Meer aus Rosenblüten willkommen geheißen haben.

antiken Rom, wo Rosen in Glashäusern gezüchtet wurden, und im Ägypten der Ära des Ramses II., der 1224 v. Chr. verstarb, gibt es Hinweise auf Rosen und ihren Anbau in Gärten. Die Römer betrachteten sie schnell als ein Luxusgut, das zu den Ausschweifungen bei Festmahlen gehörte – Blütenblätter bildeten einen Teppich, der zur Tafel führte; sie waren Dekoration von Speisen und Getränken, die Gäste rieben sich mit dem Öl ein. Die Wiege der Rosenölgewinnung steht übrigens vermutlich in Persien, wo es auch seit Jahrtausenden Rosengärten mit besonders stark duftenden Blüten gibt. Und die ägyptische Königin Kleopatra soll ihren römischen Geliebten Mark Anton mit einem Meer aus Rosenblüten willkommen geheißen haben.

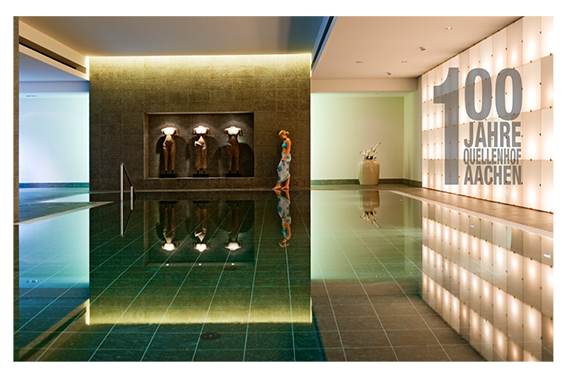

Dass Aachen seinen Ursprung den zahlreichen Quellen zu verdanken hat, darüber ist gerade aufgrund des Karlsjahres ausgiebig berichtet worden. Vielleicht weniger bekannt ist, dass die größte Blüte der Aachener Bäderkultur im 18. Jahrhundert war, als die Stadt europaweit eine der mondänsten Kuradressen war mit entsprechender Klientel auch aus den Adelshäusern.

Dass Aachen seinen Ursprung den zahlreichen Quellen zu verdanken hat, darüber ist gerade aufgrund des Karlsjahres ausgiebig berichtet worden. Vielleicht weniger bekannt ist, dass die größte Blüte der Aachener Bäderkultur im 18. Jahrhundert war, als die Stadt europaweit eine der mondänsten Kuradressen war mit entsprechender Klientel auch aus den Adelshäusern.

Aufmerksamkeit gewidmet. Warum auch, waren doch fast ausnahmslos Männer mit der Bau- und Einrichtungsplanung beschäftigt, die wiederum mit Haushaltsaufgaben rein gar nicht in Berührung kamen. In vornehmen Häusern waren die Küchen zudem dem Personal vorbehalten und befanden sich häufig im Souterrain in geruchs- und lärmabsorbierender Distanz zum Speisesaal. Allenfalls in der Reisegastronomie, Stichwort Bahnwagon oder Zeppelinküche, kümmerte man sich um Küchenarbeitsplatz-Optimierung.

Aufmerksamkeit gewidmet. Warum auch, waren doch fast ausnahmslos Männer mit der Bau- und Einrichtungsplanung beschäftigt, die wiederum mit Haushaltsaufgaben rein gar nicht in Berührung kamen. In vornehmen Häusern waren die Küchen zudem dem Personal vorbehalten und befanden sich häufig im Souterrain in geruchs- und lärmabsorbierender Distanz zum Speisesaal. Allenfalls in der Reisegastronomie, Stichwort Bahnwagon oder Zeppelinküche, kümmerte man sich um Küchenarbeitsplatz-Optimierung.

Protagonist war in den 1980er Jahren der Designer Otto „Otl“ Aicher mit seinen Büchern gegen das „Diktat der Einbauküche“. Offene oder Wohn-Küchen waren nun das Maß der Dinge. Mit Einzelmöbeln, Mut zur Lücke, offenen Regalen für Utensilien und einer Umgebung, die wieder Lust auf das Kochen machen sollte. Geräte aus der Profi-Gastronomie bereicherten das Instrumentarium, ebenso Edelstahl nicht nur für die Spüle. Aber auch Naturholz kehrte wieder zurück und unterstrich die Zugehörigkeit der Küche zum restlichen Wohnbereich. Kochinseln – auch dies eine Adaption aus der gewerblichen Küche – ermöglichten völlig neue Grundrisse. Man kochte nun mit dem Gesicht zur Familie beziehungsweise den Gästen, der Arbeitsvorgang selbst wurde zum Bestandteil eines Essens und unterbrach es nicht mehr.

Protagonist war in den 1980er Jahren der Designer Otto „Otl“ Aicher mit seinen Büchern gegen das „Diktat der Einbauküche“. Offene oder Wohn-Küchen waren nun das Maß der Dinge. Mit Einzelmöbeln, Mut zur Lücke, offenen Regalen für Utensilien und einer Umgebung, die wieder Lust auf das Kochen machen sollte. Geräte aus der Profi-Gastronomie bereicherten das Instrumentarium, ebenso Edelstahl nicht nur für die Spüle. Aber auch Naturholz kehrte wieder zurück und unterstrich die Zugehörigkeit der Küche zum restlichen Wohnbereich. Kochinseln – auch dies eine Adaption aus der gewerblichen Küche – ermöglichten völlig neue Grundrisse. Man kochte nun mit dem Gesicht zur Familie beziehungsweise den Gästen, der Arbeitsvorgang selbst wurde zum Bestandteil eines Essens und unterbrach es nicht mehr.