Nicht in Allem, wo Bauhaus drauf steht, ist auch Bauhaus drin. Rein gar nicht im bekannten Heimwerkermarkt, aber auch nicht bei vielen der heute auf dem Immobilienmarkt als Bauhaus-Villa in weiß mit Flachdach angepriesenen Gebäuden ist der Geist des Originals zu spüren. Bauhaus heißt nicht gleich weiß und auch nicht gleich rechtwinklig. Im Ruhrgebiet zum Beispiel wurden die vom Bauhaus beeinflussten Gebäude oft mit rötlichen Ziegeln verkleidet, da diese dem damals noch allgegenwärtigen Kohlenstaub besser trotzen konnten. Im Innern aber von außen schlicht weiß gehaltenen Architekturen ging es oft recht farbig zu. Selten in Pastelltönen, sondern eher in satten Variationen der Grundfarben Blau, Rot und Gelb wurden einzelne Wandoberflächen zu gestalterischen Elementen. Alles getreu dem Wahlspruch des Gründers Walter Gropius: „Bunt ist meine Lieblingsfarbe“. Am Bauhaus-Institut selbst trugen die Studierenden und ihre Meisterlehrer mit ihrer durchaus farbenfrohen Kleidung ebenfalls zur Polychromie bei. Anders als das heutige einheitliche Schwarz-Weiß der Kultur-Szene gehörte dies zu ihrem Selbstverständnis als Kreativ-Elite. Darüber hinaus waren die überschwänglichen Feste und Feiern in überbordenden Kostümen im Bauhaus schon damals legendär. Die

Die Bauhaus-Wegbereiter

Die Geschichte des Bauhauses beginnt in Weimar im Jahr 1919, jedoch nicht einem Urknall gleich aus heiterem Himmel. Denn eigentlich spielten auch unsere beiden Nachbarländer Niederlande und Belgien ein Vorreiterrolle. Schon 1917 hatte sich in den Niederlanden die Künstlerbewegung De Stijl formiert, gegründet unter anderem von Theo van Doesburg und Piet Mondrian, dem Schöpfer des weltbekannten Bildes „Compositie in Rood, Geel, Blauw en Zwart“. Die Angehörigen dieser Gruppe waren aber nicht Bestandteil eines Instituts, einer Werkstatt oder Lehranstalt, sondern sie kommunizierten lediglich über ihre gleichnamige Monatszeitschrift. Im Gegensatz zum späteren Bauhaus war ihr Bestreben auch nicht die standartisierte Massenproduktion von hochwertigem Design für die Allgemeinheit, sondern die individuelle Fertigung für den jeweiligen Auftraggeber. Aber auch diese Bewegung existierte wie das Bauhaus lediglich 14 Jahre bis 1931. Bereits im Jahr 1902 war der im belgischen Antwerpen geborene Maler Henry van de Velde nach Weimar gezogen, um dort neben der Großherzoglichen Kunstschule Weimar das Kunstgewerbliche Seminar zu gründen. Aus diesem geht ab 1904 das Kunstgewerbliche Institut Weimar hervor, für das er von 1905-1906 ein neues Lehrgebäude nach seinen Entwürfen errichten lässt, da er sich inzwischen von der Malerei abgewandt und sich der Architektur gewidmet hat. 1908 wird aus der Lehranstalt dann die Großherzogliche-Sächsische Kunstgewerbeschule Weimar, deren Leitung er von 1907 bis 1915 übernahm. Bedingt durch den Ersten Weltkrieg und den daraus resultierenden Anfeindungen ging Van de Velde 1915 wieder zurück nach Belgien. Noch auf seinen Vorschlag hin wird Walter Gropius zum neuen Leiter bestimmt, welcher am 12. April 1919 im selben Gebäude ein Staatliches Bauhaus gründet.

Das Bauhaus-Marketing

In Weimar brachen im Jahr 1919 aber gleich doppelt neue Zeiten für Deutschland an. Mit der Zusammenlegung von der inzwischen zur Hochschule aufgestiegenen Kunstschule und der Kunstgewerbeschule zum Bauhaus Weimar gründete Gropius die im Nachhinein einflussreichste Architektur-, Kunst- und Design-Akademie des 20. Jahrhunderts. Und nahezu zeitgleich kam im Nationaltheater von Weimar die neu gewählte Nationalversammlung zusammen, um die Verfassung für die neue deutsche Republik auszuarbeiten, einem demokratischen Rechtsstaat ohne Monarchie, mit Frauenwahlrecht und sozialen Grundstrukturen. Welch ein Aufbruch in eine neue Zeit! Die Signale für einen ersehnten Wandel nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch in Kunst und Architektur gab es wie oben erwähnt nicht nur in Deutschland und hier auch nicht nur in Weimar. Das Bauhaus jedoch verstand es bereits damals außerordentlich, sich von allen Institutionen am besten zu vermarkten. Unzählige Veröffentlichungen, Ausstellungen, Vorträge und nicht zuletzt die gezielten Selbstinszenierungen in Form von besagten „Partys“ in für damaliges Empfinden wagemutigen Outfits trugen zur raschen Verbreitung der Marke Bauhaus bei. Hinzu kam, dass die Erzeugnisse aus der Weberei und vor allem der Papierwerkstatt mit ihren bunten Tapeten enorme Verkaufszahlen und auch entsprechende Erlöse erlangten. Das Bauhaus war regelrecht „in“.

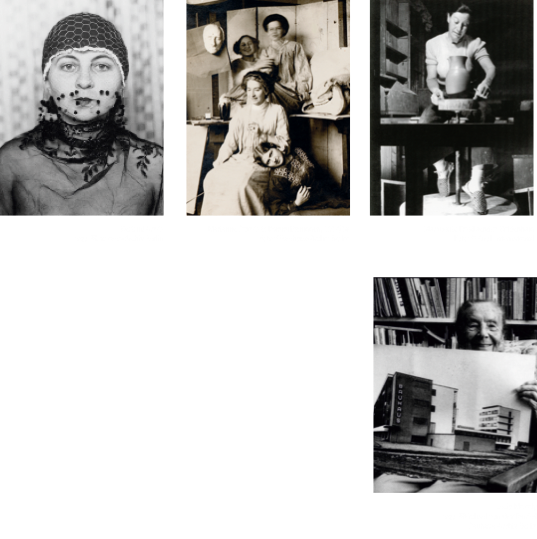

Die Bauhaus-Frauen

Nicht erst durch den jüngst im Fernsehen ausgestrahlten Film „Lotte am Bauhaus“ ist jedoch ein unrühmlicher Aspekt des ansonsten so revolutionär daherkommenden Lehrbetriebes ans öffentliche Licht gekommen, der bisher auch an den heutigen Universitäten nicht eingehend beleuchtet wurde. Das Frauenwahlrecht war zwar just in die Verfassung aufgenommen worden, am Bauhaus jedoch wurden weibliche Bewerberinnen um einen Studienplatz zugunsten ihrer männlichen Mitbewerber hinten angestellt. Und wenn sie denn das Glück hatten, aufgenommen zu werden und die Studiengebühren auftreiben zu können, so wurden sie zumeist den „Soft-Werkstätten“ wie Weberei oder Papierwerkstatt zugewiesen. Genau diese Ateliers jedoch waren kommerziell die erfolgreichsten im Bauhaus, ein Aufstieg aber in die Architekturabteilung oder Schreinerwerkstatt zum Beispiel gelang nur wenigen jungen Frauen. Daher sind es bis heute allein die Männer, deren Namen und Gesichter den Mythos Bauhaus symbolisieren. Gropius selbst war es, der die Frauenquote so niedrig wie möglich halten wollte, um in der Öffentlichkeit nicht als Lehranstalt für gefälliges Kunstgewerbe wahrgenommen zu werden, sondern als Brutstätte neuer Kreativität, neuen Lebens, einer neuen Gesellschaft. Das dies eigentlich ein Paradoxon in sich war, zeigt sein Gefangensein im historischen Gesellschaftsbild. Daher wirken auch viele Postulierungen der verantwortlichen Bauhäusler nach einer radikalen Umwandlung der Gesellschaft hin zu einer offenen und gleichen Gemeinschaft eher theoretisch doziert denn wirklich praktiziert. Man könnte auch sagen: „Wasser predigen, Wein trinken“. Frauen wie Gunta Stölzl, Lilly Reich oder Benita Koch-Otte rücken mit ihren Leistungen am Bauhaus erst seit kurzer Zeit in den Fokus der Öffentlichkeit – reichlich spät. Da ist es nur wenig Trost, dass es den Gattinnen der Meisterlehrer eigentlich noch schlechter ging. Denn selbstverständlich nahmen sich die großen Namen wie Walter Gropius oder Lazlo Moholy-Nagy kreative Köpfe zur ihrer Ehefrau. Doch dadurch waren sie fortan direkt dazu degradiert, ihren Männern zuzuarbeiten: Als Sekretärin, Lektorin, Fotografin, für Aquise, Organisation und Koordination, ja sogar als Putzfrau.

Die Bauhaus-Revolution

Unbestritten ist jedoch die immense Nachwirkung der Bauhausideologie bis in die heutige Zeit. Krasser und innovativer hat kaum eine Gestaltungsepoche ihre Vorgängerin abgelöst. Bei Kriegsende noch umgeben von nicht nur optisch schweren, dunklen Möbeln mit dekorwütigen Verzierungen in ebenso „durchstuckten“ Häusern, traten jetzt Möbel auf den Plan, deren Reduzierung in Material, Form und Farbe auf das Allerwesentlichste eine bis dato unglaubliche Leichtigkeit in die Wohnungen brachte. Häuser, die mit neuen Materialien und vor allem Materialkombinationen experimentierten, deren Fassaden glatt und deren Dächer flach waren. Fenster mit extrem schmalen Profilen, oftmals zu horizontalen Bändern zusammengefasst, teils davor rythmisiert aufgereihte Balkone, darüber schmale, flache Auskragungen als Sonnenschutz. Auf schlanken Stahlrohren scheinbar schwebende Vor-und Rücksprünge in den Fassaden, großflächige Terrassen auch auf den Dächern. Die große Diskrepanz zwischen der Bauhaus-Architektur und ihrer Entstehungszeit wird eindringlich deutlich auf dem berühmten Foto in der Stuttgarter Weißenhofsiedlung von 1928, das einen damals ultramodernen Baukubus von Le Corbusier zeigt, vor dem ein Automobil aus jener Zeit geparkt ist. Wie ein Model posiert –natürlich auf der Beifahrerseite- eine in der damaligen neuesten Mode gekleidete Frau. Da das Haus auch für unseren heutigen Geschmack noch wie ein Neubau erscheint, wirkt das Foto wie eine Montage. Es weist aber auch auf den Widerspruch zwischen Anspruch und Wirklichkeit der Bauhaus-Zielsetzung hin. Als Kunst-Elite wollte man das Leben aller verändern und verbessern, wollte mit einem gänzlich neuen Design auch für Alltagsartikel positiven Einfluss auf die Lebensumstände nehmen. Da zu jener Zeit aber noch keine Rede von industrieller Massenanfertigung sein konnte, die verwendeten Materialien durchweg hochwertig und dementsprechend teuer waren, und die zur Herstellung fachlich geeigneten Handwerker kostspielig, waren die Möbel, Lampen und auch Häuser schon damals nicht für die breite Allgemeinheit erschwinglich. Auch Gropius’ Nachfolger im Bauhaus nach dem Umzug 1925 nach Dessau, Hannes Meyer, konnte sein Credo „Volksbedarf statt Luxusbedarf“ nicht in die Tat umsetzen, wozu natürlich auch die beginnende Weltwirtschaftskrise beitrug.

Das Bauhaus-Erbe

Das heute weltweit mit dem Begriff „Bauhaus“ assoziierte Gebäude ist jener von Gropius entworfene und 1926 fertig gestellte Komplex in Dessau, welcher -wie auch der Van-de-Velde-Bau in Weimar- seit 1996 zum Weltkulturerbe der Unesco gehört. Sein Schriftzug lässt noch heute alle Architekturfans, Kunstliebhaber und Designfreaks in Ehrfurcht verharren. Nicht nur die Fassadengestaltung dieser Architektur-Ikone hat Generationen von Baumeistern inspiriert. Bisher nur Sitz der Bauhaus-Stiftung, wird im September dieses Jubiläumsjahres -ebenso wie im Weimarer Gebäude- hier ein neues Bauhaus-Museum eröffnet werden. Als dritter Direktor und Nachfolger von Hannes Meyer nach dessen nur zweijähriger Amtszeit wurde ebenfalls auf Empfehlung von Gropius der in Aachen geborene Ludwig Mies van de Rohe berufen. Aber auch er hatte gegen den politischen Druck der immer stärker das Leben bestimmenden Nationalsozialisten keine Chance. Im Jahr 1932 versuchte er durch eine weitere Verlegung nach Berlin die Institution Bauhaus noch zu retten, jedoch vergeblich. Bereits ein Jahr später wurde das Bauhaus endgültig geschlossen. Die meisten ihrer inzwischen berühmten Meisterlehrer und Werkstattleiter emigrierten nacheinander in die USA, allen voran Walter Gropius und Mies van der Rohe. Andere wanderten auch ins damalige Palästina aus. Von dort aus streuten sie mit ihren nachfolgenden Entwürfen und Realisierungen die Bauhausideale über die gesamte Welt, jetzt auch unter dem Begriff „International Style“ subsummiert. Da der Begriff „Bauhaus“ oder auch „Bauhaus-Architektur“ nicht geschützt worden waren, können bis heute diese Begriffe für Alles und Jedes benutzt werden – siehe Baumarkt. Daher hat sich inzwischen in der Fachwelt der Begriff „Neues Bauen“,„Modernes Bauen“ oder kurz „Die Moderne“ für charakteristische Architekturen während der Weimarer und Dessauer Bauhauszeit durchgesetzt, zuweilen auch „Internationales Bauen“. Die Nationalsozialisten, die ab Mitte der 1920er Jahre alles, was mit dem Bauhaus irgendwie zu tun hatte, verbal in Grund und Boden gestampft hatten und seine weitere Ausbreitung mit allen Mitteln unterbinden wollten, bewirkten letztendlich mit der Schließung der Institution Bauhaus genau das Gegenteil, nämlich die weltweite Verbreitung der Ideologie Bauhaus.

Der Bauhaus-Einfluss in der Euregio

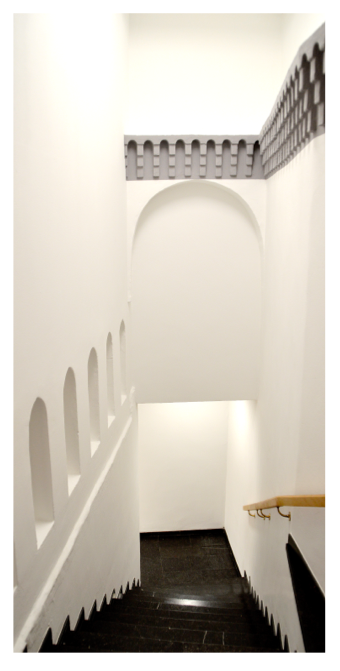

Wie bereits anfangs erwähnt, gab es auch außerhalb von Weimar und Dessau Architekten, die sich die Bauhausideen zueigen machten und bis heute modern wirkende Bauwerke schufen. In Aachen steht mit der Kirche Sankt Fronleichnam im Ostviertel nicht nur der einzige Bau in Aachen, der es in offizielle Architekturführer zum Jubiläumsjahr gebracht hat, sondern auch jener eines am Bauhausinstitut selbst gar nicht propagierten Typs, nämlich ein Sakralbau. Und sie ist zugleich sozusagen das Flaggschiff der Moderne in Aachen. Radikal neu nicht nur in der äußeren Erscheinung. Ein gänzlich schmuckloser, circa 40 Meter hoher Turm als Solitär, ebenso glatt und weiß das von ihm losgelöste Kirchenschiff. Das wird zur damaligen Zeit auch der Grund für die Verweigerung der Baugenehmigung seitens des Generalvikariats Köln und der Stadt Aachen gewesen sein. Erst auf Drängen des Kunstbeirates der Stadt Aachen konnte der Bau schließlich durchgesetzt werden. Der Architekt Rudolf Schwarz, 1897 in Straßburg geboren, arbeitete nach seinem Berliner Studium in Köln mit dem berühmten Kirchenbauer Dominicus Böhm zusammen, dem Vater des Aachener Architekturprofessors Gottfried Böhm, der in Aachen später die Kirche Sankt Hubertus, besser bekannt als „Backenzahn“, baute. Von 1927 bis 1934 leitete Schwarz die Aachener Kunstgewerbeschule. An sie berief er unter anderen seinen Kollegen Hans Schwippert als Dozent, mit dem er auch gemeinsame Projekte entworfen und realisiert hat, wie von 1928 bis 1930 eben die Fronleichnamskirche. Die gesamte Hülle wurde komplett in weiß gehalten, die ebenfalls formal sehr schlicht gehaltene Einrichtung dagegen in schwarzem Marmor. Lediglich die Fenster sollten Farbe in den Innenraum bringen, sie wurden aber zunächst nicht wie geplant ausgeführt, sondern nur provisorisch mit Normalglas. Erst 1953 wurden sie vom Aachener Glaskünstler Ludwig Schaffrath mit Weißglas nach eigenem Entwurf ausgestattet.

Ein weiteres Bauwerk der Moderne von Rudolf Schwarz in Aachen ist die ehemalige Soziale Frauenschule in Burtscheid. Sie wurde von 1929 bis 1930 ebenfalls unter Mitarbeit von Hans Schwippert realisiert. Dieser hatte nach seinem Architekturstudium in Stuttgart in Berlin auch Mies van der Rohe kennengelernt und war dann dem Ruf Schwarz’ an die Werkkunstschule Aachen gefolgt. Später erhielt er auch einen Lehrauftrag an der Rheinisch-Westfälisch-Technischen Hochschule Aachen. Die Soziale Frauenschule verfügte nicht nur über Lehrräume, sondern auch über eine Kapelle, ein Internat und sogar eine eigene Jugendherberge. Sie ist heute eine Außenstelle der Katholischen Hochschule Paderborn.

Ein weiteres Bauwerk der Moderne von Rudolf Schwarz in Aachen ist die ehemalige Soziale Frauenschule in Burtscheid. Sie wurde von 1929 bis 1930 ebenfalls unter Mitarbeit von Hans Schwippert realisiert. Dieser hatte nach seinem Architekturstudium in Stuttgart in Berlin auch Mies van der Rohe kennengelernt und war dann dem Ruf Schwarz’ an die Werkkunstschule Aachen gefolgt. Später erhielt er auch einen Lehrauftrag an der Rheinisch-Westfälisch-Technischen Hochschule Aachen. Die Soziale Frauenschule verfügte nicht nur über Lehrräume, sondern auch über eine Kapelle, ein Internat und sogar eine eigene Jugendherberge. Sie ist heute eine Außenstelle der Katholischen Hochschule Paderborn.

Das dritte Objekt von Rudolf Schwarz in Aachen ist das ehemalige Haus der Jugend, heute Pfarrheim der Kirchengemeinde Johannes Baptist in Burtscheid. Es wurde in den beiden Jahren 1928/29 am Rand des Ferberparks errichtet und verkörperte die Ideale der Moderne von Licht, Luft und Sonne vor allem für die Jugend. Ursprünglich wurde die Erdgeschosswand als gestaltendes, horizontales Element entlang der Straße weitergeführt und diente auch als Böschungswand. Zugleich bildete sie den Rahmen für ein vorgelagertes, um fünf Stufen vom Straßenniveau erhöhtes Eingangspodest. Leider wurden beide wichtigen Merkmale dieses Komplexes noch 2012 zugunsten einer direkt anschließenden Bebauung und längs zur Straße verlaufenden Parktaschen abgerissen.

Seitdem steht der Baukörper mit seinen neuen, viel zu üppig bemessenen Fensterprofilen als ungewollt willkürlicher, überhöhter Klotz an diesem Ort, und nicht, wie auf alten Fotos noch zu sehen, als dynamischer Riegel. Die Architektur der Moderne hat es eben immer noch schwer mit dem Denkmalschutz.

Ein weiteres Highlight der Moderne in Aachen ist die ehemalige Schirmfabrik Brauer an der Krefelder Straße. Sie wurde 1928 von den beiden Aachener Architekten Josef Bachmann und Alexander Lürken nach neuesten Kenntnissen im Bereich der Industriearchitektur errichtet. Wie oft bei dieser Zweckbestimmung wurde der Bau nicht in weißem Putz gehalten, sondern komplett mit Ziegelsteinen verkleidet, wobei der Sockel dunkelbraun, der Rest in ockergelb gehalten wurde. Reduzierte Dekorelemente in der Fassade wurden allein durch deren farblichen Wechsel gestaltet. Von 1988 bis 1991 wurde der gesamte Komplex vom Aachener Architekturprofessor Fritz Eller zum heutigen Ludwig-Forum für moderne Kunst umgebaut.

Im Aachener Süden findet sich die katholische Kirche Heilig Geist. Für ihre Realisierung in den Jahren 1929/30 war ein Wettbewerb unter dem Juryvorsitzenden Dominicus Böhm ausgelobt worden. Den zweiten Platz belegten damals die beiden Architekten Rudolf Schwarz und Hans Schwippert, den ersten jedoch Otto Bongartz, der in Aachen an der RWTH studiert und dann im öffentlichen Bauwesen gearbeitet hatte. 1925 ging er an das Hochbauamt Köln, dessen Leiter er ab 1935 wurde. Die monumentale Freitreppe vor dem Haupteingang verstärkte optisch noch die Hanglage und ließ den Turm noch imposanter erscheinen. Im Innern waren auch hier bunte Glasfenster vorgesehen, die wie in der Fronleichnamskirche jedoch zunächst ebenfalls nicht verwirklicht, 1935 dann aber nach den Originalentwürfen „nachgereicht“ wurden. Ebenfalls im Aachener Süden neben der Lütticher Straße gelegen befindet sich die Kapelle Sankt Maria Geburt, kurz „Maria im Tann“ genannt. 1930 eingeweiht diente sie für Gottesdienste der 1916 errichteten Kindererholungsstätte. Diese wiederum war auch bekannt als Talbotheim, da sie auf Initiative und durch das Vermächtnis einer Stiftung von Clémence Talbot, geborene Piedboeuf, der Frau des Aachener Waggonfabrikanten Carl Gustav Talbot, für erholungsbedürftige Kinder von Arbeitern errichtet worden war. Beides war eingebunden in den 1909 eröffneten Komplex einer Lungenheilstätte für Männer und Frauen aufgrund der vermehrt auftretenden Tuberkulose-Krankheit infolge von Industrie und Bergbau. Entworfen wurde Maria im Tann vom Aachener Stadtbaurat Philipp Kerz.

Eine andere Kapelle, nämlich die Aussegnungshalle des Waldfriedhof Aachen, datiert aus dem Jahr 1933. Der Friedhof war in den 1830er Jahren weit außerhalb der Stadt für die damals zahlreichen Choleraopfer angelegt worden. Nach dem Ersten Weltkrieg um einen Ehrenfriedhof für Kriegsopfer inklusive eines kleinen jüdischen Friedhofs erstmalig erweitert, wurde ab 1930 ein großes Waldareal als Begräbnisstätte für die allgemeine Bevölkerung hinzugefügt. Architekt der Aussegnungshalle war ebenfalls Philipp Kerz. Neben dem Aachener Hauptbahnhof findet sich ein baulicher Zeuge jener Zeit, der schon unter mehreren Namen geführt wurde. Heute bekannt als das „Hochhaus mit Wettersäule“ hieß es zunächst Lochner Haus, später Haus Grenzwacht. Da die Stadt Aachen die Bebauung des exponierten Grundstückes seinerzeit allein nicht stemmen konnte, übernahm Rudolf Lochner, der Enkel des Aachener Tuchfabrikanten Johann Friedrich Lochner, als Privatinvestor die Aufgabe und übertrug die Planung dem Düsseldorfer Architekten Emil Fahrenkamp. 1925 wurde das damals revolutionäre Stahlskelett fertiggestellt, aber auch Lochner geriet in finanzielle Schieflage. Erst 1930 wurde der Bau nach Überarbeitung durch den Architekten Jacob Koerfer von der Firma Hochtief im Auftrag der Stadt Aachen fertiggestellt, allerdings in zur Originalplanung stark abgewandelter Form. Leider gar nicht mehr zu betrachten ist das Albert-Servais Haus des alten Aachener Klinikums an der Goethestraße. Ehemals als städtisches Krankenhaus mit mehreren Häusern im Pavillonstil für einzelne Abteilungen zwischen 1900 und 1914 auf einem weitläufigen Areal gebaut, erfuhr es mit dem neuen als Terrassenklinik ausgeführten Haus ein imposantes Erscheinungsbild. Von 1932 bis 1934 wurde es nach Plänen des Architekten von Lammerz mit nach Süden ausgerichteten Balkonbändern und Terrassen zur Licht- und Lufttherapie der Patienten erbaut. Den Namen erhielt es nach dem ehemaligen Ersten Beigeordneten der Stadt Aachen und Reichstagsmitglied Albert Servais. Dieser war zugleich Direktor des Krankenkassenverbandes Rheinprovinz und ab 1933 Vorsitzender der neu gegründeten Aachener Kur- und Badegesellschaft. Der imposante Mittelteil mit dem Haupteingang hätte auch gut einer großen Versicherung angestanden, jedoch wurde auch er zugunsten eines beliebigen Bürokomplexes 1985 noch abgerissen. Ein Industriedenkmal aus jener Zeit ist auf dem Gelände des ehemaligen Schlachthofes im Aachener Westen der Uhrenturm mit der Fleischabholhalle. Sie wurde im Zuge der letzten großen Erweiterung von 1926 bis 1930 nach Plänen des Aachener Stadtbaurates Kirchbauer errichtet. Große Stahlbeton-Bogenbinder als Hallendach ermöglichten ein wetterunabhängiges Beladen der Fleischtransporter. Der Turm selbst mit seinen dreiseitig ausgerichteten Uhren, bestehend aus kupfernen Zifferntellern und Zeigern, hat relativ wenig Eigennutzung. Das üppig bemessene Treppenhaus lässt aber auf einen ursprünglich für die Zukunft noch geplanten weiteren Hallenanbau schließen. Bezüglich des öffentlichen Wohnungs- und des privaten Hausbaus sind immer noch einige Exemplare aus den Jahren 1919 bis 1933 im Aachener Stadtbild vorhanden, wenn auch zum Teil –der Botanik sei Dank- inzwischen gut versteckt. Die Siedlung Panneschopp im Ostviertel wurde auf dem Gelände einer ehemaligen Ziegelei durch die Aachener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft errichtet. Nach dem Ersten Weltkrieg herrschte eine große Wohnungsnot, auch weil viele Aussiedler aus den jetzt zu Belgien gehörenden Gebieten Eupen und Malmedy nach Aachen kamen. Es wurde daher dringend Wohnraum benötigt, ebenso für die vielen Arbeiter in den Fabriken im Ostviertel und die Angehörigen der Belgischen Armee, die nun in der ehemaligen deutschen Kaserne im jetzigen Kennedypark untergebracht war. Für damalige Verhältnisse waren die Wohnungen geradezu luxuriös: Eigenes WC und Bad, elektrisches Licht, mehrere Zimmer, Balkon oder Terrasse und große, begrünte Außenflächen, zwischen denen die Gebäuderiegel locker gruppiert waren. Auf dem Sektor des privaten Wohnungsbaus gibt es noch wahre Juwelen auf Aachener Stadtgebiet. Gleich mehrere Häuser des Architekten Hans Königs finden sich im Gebiet Pippinstraße/Clodwigstraße. Teils als Doppelhäuser, teils einzeln stehend geben sie den kleinen Straßen ein geschlossenes, aber individuelles Gesicht. Königs, Sohn eines Aachener Bauunternehmers, hatte auch in Aachen studiert und war dann als Partner in die väterliche Firma eingestiegen. Nebenbei war er passionierter Maler und machte sich später einen Ruf als Stadtkonservator und Experte für Baudenkmäler und Restaurierungen. Am Preusweg liegen inzwischen versteckt hinter Bäumen ebenfalls gleich mehrere kleine Objekte aus dem Jahr 1933, die wieder optisch eine Einheit bilden und viele Merkmale der Moderne in reduziertem Maßstab aufgreifen. Wahre Perlen des Neuen Bauens auf privatem Sektor in Aachen stehen am Ronheider Weg und am Hasselholzer Weg. Letzteres ist vom 1886 geborenen Künstler Engelbert Mainzer gebaut worden. Dieser hatte an den Kunstakademien Berlin und Düsseldorf studiert, war 1910 als Zeichenlehrer an das Realgymnasium Aachen gekommen und machte sich einen großen Namen als Maler des Rheinischen Expressionismus. Im benachbarten niederländischen Heerlen hat der Architekt F.P.J. Peutz gleich zwei sehr unterschiedliche Beispiele der Moderne verwirklicht. 1896 geboren war er als Schüler in das Internat Rolduc nach Kerkrade gekommen, hatte danach in Delft Ingenieurwissenschaften studiert und sich dann als Architekt niedergelassen. Neben den beiden erwähnten Objekten schuf er in Heerlen unter anderen auch zwischen 1933 und 1936 das berühmte Kaufhaus Schunck, heute als „Glaspaleis“ noch zu besichtigen, von 1936 bis 1942 das Rathaus und 1959 die Stadtschouwburg. In Maastricht zeichnete er für viele Schulbauten verantwortlich. Das kombinierte Büro-/Wohnhaus HUIS OP DE LINDE schuf er 1931 zunächst für sich selbst. Mit seinem großzügig verglasten Treppenhaus zwischen zwei Baukörpern sieht es aus wie die Miniaturausgabe einer Bauhaus-Akademie. Ganz anders das voluminöse Retraitehaus, erbaut auf dem Molenberg zwischen 1932 und 1934. Der gewaltige Komplex besaß an beiden Gebäudeenden jeweils eine Kapelle und diente als Erholungsheim für Frauen und Mädchen, später auch als Universität für Theologie und Pastorat als „Monseigneur Laurentius Schrijnen Huis“, benannt nach einem Roermonder Bischoff. Auf belgischer Seite ist zum einen ein ehemaliges Ausflugsrestaurant in Hergenrath aus den 1930er Jahren zu nennen, das jetzt als Privatvilla genutzt wird, und das Wetzlarbad von 1932 in Eupen. Da dieses gegen großen Protest der Eupener Bevölkerung für eine neue „Schwimmbox“ noch 2016 komplett abgerissen worden ist, sind beide Objekte leider nicht mehr zugänglich. Der Stifter Robert Wetzlar hatte sich in die Eupener Tuchindustrie eingeheiratet und noch vor seinem Tod 1912 durch Wertpapiere und der Grundstücksübertragung an die Stadt Eupen die Grundlage für das Freibad entlang der Hill geschaffen. Der Durchsetzungskraft seiner Witwe ist der endgültige Bau mit seinem markanten Schriftzug über dem Eingang zu verdanken. Aber auch er wurde nicht gerettet. Abschließend ist anzumerken, dass für die Erhaltung der Bauhaus-Objekte in Weimar und Dessau viel geleistet worden ist und wohl auch weiter geleistet werden wird. Auch für die Bauten der allseits bekannten „Lichtgestalten“ des Bauhauses wie Gropius und Mies van der Rohe zum Beispiel besteht keine Gefahr von unsachgemäßen „Renovierungen“ oder gar Abriss. Aber all die ebenso bemerkenswerten Gebäude aus jener Zeit von nicht so berühmten Architekten laufen immer noch Gefahr, durch Unwissenheit oder Ignoranz zerstört zu werden, und sei es nur durch An- und Umbauten in irgendeinem modischen Zeitgeist. Hier ist noch viel Aufklärung nötig. Bleibt zu hoffen, dass bei möglichen Veräußerungen derlei architektonisch wertvolle Objekte in sachkundige Liebhaberhände gelangen und somit der Nachwelt erhalten bleiben.

Eine andere Kapelle, nämlich die Aussegnungshalle des Waldfriedhof Aachen, datiert aus dem Jahr 1933. Der Friedhof war in den 1830er Jahren weit außerhalb der Stadt für die damals zahlreichen Choleraopfer angelegt worden. Nach dem Ersten Weltkrieg um einen Ehrenfriedhof für Kriegsopfer inklusive eines kleinen jüdischen Friedhofs erstmalig erweitert, wurde ab 1930 ein großes Waldareal als Begräbnisstätte für die allgemeine Bevölkerung hinzugefügt. Architekt der Aussegnungshalle war ebenfalls Philipp Kerz. Neben dem Aachener Hauptbahnhof findet sich ein baulicher Zeuge jener Zeit, der schon unter mehreren Namen geführt wurde. Heute bekannt als das „Hochhaus mit Wettersäule“ hieß es zunächst Lochner Haus, später Haus Grenzwacht. Da die Stadt Aachen die Bebauung des exponierten Grundstückes seinerzeit allein nicht stemmen konnte, übernahm Rudolf Lochner, der Enkel des Aachener Tuchfabrikanten Johann Friedrich Lochner, als Privatinvestor die Aufgabe und übertrug die Planung dem Düsseldorfer Architekten Emil Fahrenkamp. 1925 wurde das damals revolutionäre Stahlskelett fertiggestellt, aber auch Lochner geriet in finanzielle Schieflage. Erst 1930 wurde der Bau nach Überarbeitung durch den Architekten Jacob Koerfer von der Firma Hochtief im Auftrag der Stadt Aachen fertiggestellt, allerdings in zur Originalplanung stark abgewandelter Form. Leider gar nicht mehr zu betrachten ist das Albert-Servais Haus des alten Aachener Klinikums an der Goethestraße. Ehemals als städtisches Krankenhaus mit mehreren Häusern im Pavillonstil für einzelne Abteilungen zwischen 1900 und 1914 auf einem weitläufigen Areal gebaut, erfuhr es mit dem neuen als Terrassenklinik ausgeführten Haus ein imposantes Erscheinungsbild. Von 1932 bis 1934 wurde es nach Plänen des Architekten von Lammerz mit nach Süden ausgerichteten Balkonbändern und Terrassen zur Licht- und Lufttherapie der Patienten erbaut. Den Namen erhielt es nach dem ehemaligen Ersten Beigeordneten der Stadt Aachen und Reichstagsmitglied Albert Servais. Dieser war zugleich Direktor des Krankenkassenverbandes Rheinprovinz und ab 1933 Vorsitzender der neu gegründeten Aachener Kur- und Badegesellschaft. Der imposante Mittelteil mit dem Haupteingang hätte auch gut einer großen Versicherung angestanden, jedoch wurde auch er zugunsten eines beliebigen Bürokomplexes 1985 noch abgerissen. Ein Industriedenkmal aus jener Zeit ist auf dem Gelände des ehemaligen Schlachthofes im Aachener Westen der Uhrenturm mit der Fleischabholhalle. Sie wurde im Zuge der letzten großen Erweiterung von 1926 bis 1930 nach Plänen des Aachener Stadtbaurates Kirchbauer errichtet. Große Stahlbeton-Bogenbinder als Hallendach ermöglichten ein wetterunabhängiges Beladen der Fleischtransporter. Der Turm selbst mit seinen dreiseitig ausgerichteten Uhren, bestehend aus kupfernen Zifferntellern und Zeigern, hat relativ wenig Eigennutzung. Das üppig bemessene Treppenhaus lässt aber auf einen ursprünglich für die Zukunft noch geplanten weiteren Hallenanbau schließen. Bezüglich des öffentlichen Wohnungs- und des privaten Hausbaus sind immer noch einige Exemplare aus den Jahren 1919 bis 1933 im Aachener Stadtbild vorhanden, wenn auch zum Teil –der Botanik sei Dank- inzwischen gut versteckt. Die Siedlung Panneschopp im Ostviertel wurde auf dem Gelände einer ehemaligen Ziegelei durch die Aachener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft errichtet. Nach dem Ersten Weltkrieg herrschte eine große Wohnungsnot, auch weil viele Aussiedler aus den jetzt zu Belgien gehörenden Gebieten Eupen und Malmedy nach Aachen kamen. Es wurde daher dringend Wohnraum benötigt, ebenso für die vielen Arbeiter in den Fabriken im Ostviertel und die Angehörigen der Belgischen Armee, die nun in der ehemaligen deutschen Kaserne im jetzigen Kennedypark untergebracht war. Für damalige Verhältnisse waren die Wohnungen geradezu luxuriös: Eigenes WC und Bad, elektrisches Licht, mehrere Zimmer, Balkon oder Terrasse und große, begrünte Außenflächen, zwischen denen die Gebäuderiegel locker gruppiert waren. Auf dem Sektor des privaten Wohnungsbaus gibt es noch wahre Juwelen auf Aachener Stadtgebiet. Gleich mehrere Häuser des Architekten Hans Königs finden sich im Gebiet Pippinstraße/Clodwigstraße. Teils als Doppelhäuser, teils einzeln stehend geben sie den kleinen Straßen ein geschlossenes, aber individuelles Gesicht. Königs, Sohn eines Aachener Bauunternehmers, hatte auch in Aachen studiert und war dann als Partner in die väterliche Firma eingestiegen. Nebenbei war er passionierter Maler und machte sich später einen Ruf als Stadtkonservator und Experte für Baudenkmäler und Restaurierungen. Am Preusweg liegen inzwischen versteckt hinter Bäumen ebenfalls gleich mehrere kleine Objekte aus dem Jahr 1933, die wieder optisch eine Einheit bilden und viele Merkmale der Moderne in reduziertem Maßstab aufgreifen. Wahre Perlen des Neuen Bauens auf privatem Sektor in Aachen stehen am Ronheider Weg und am Hasselholzer Weg. Letzteres ist vom 1886 geborenen Künstler Engelbert Mainzer gebaut worden. Dieser hatte an den Kunstakademien Berlin und Düsseldorf studiert, war 1910 als Zeichenlehrer an das Realgymnasium Aachen gekommen und machte sich einen großen Namen als Maler des Rheinischen Expressionismus. Im benachbarten niederländischen Heerlen hat der Architekt F.P.J. Peutz gleich zwei sehr unterschiedliche Beispiele der Moderne verwirklicht. 1896 geboren war er als Schüler in das Internat Rolduc nach Kerkrade gekommen, hatte danach in Delft Ingenieurwissenschaften studiert und sich dann als Architekt niedergelassen. Neben den beiden erwähnten Objekten schuf er in Heerlen unter anderen auch zwischen 1933 und 1936 das berühmte Kaufhaus Schunck, heute als „Glaspaleis“ noch zu besichtigen, von 1936 bis 1942 das Rathaus und 1959 die Stadtschouwburg. In Maastricht zeichnete er für viele Schulbauten verantwortlich. Das kombinierte Büro-/Wohnhaus HUIS OP DE LINDE schuf er 1931 zunächst für sich selbst. Mit seinem großzügig verglasten Treppenhaus zwischen zwei Baukörpern sieht es aus wie die Miniaturausgabe einer Bauhaus-Akademie. Ganz anders das voluminöse Retraitehaus, erbaut auf dem Molenberg zwischen 1932 und 1934. Der gewaltige Komplex besaß an beiden Gebäudeenden jeweils eine Kapelle und diente als Erholungsheim für Frauen und Mädchen, später auch als Universität für Theologie und Pastorat als „Monseigneur Laurentius Schrijnen Huis“, benannt nach einem Roermonder Bischoff. Auf belgischer Seite ist zum einen ein ehemaliges Ausflugsrestaurant in Hergenrath aus den 1930er Jahren zu nennen, das jetzt als Privatvilla genutzt wird, und das Wetzlarbad von 1932 in Eupen. Da dieses gegen großen Protest der Eupener Bevölkerung für eine neue „Schwimmbox“ noch 2016 komplett abgerissen worden ist, sind beide Objekte leider nicht mehr zugänglich. Der Stifter Robert Wetzlar hatte sich in die Eupener Tuchindustrie eingeheiratet und noch vor seinem Tod 1912 durch Wertpapiere und der Grundstücksübertragung an die Stadt Eupen die Grundlage für das Freibad entlang der Hill geschaffen. Der Durchsetzungskraft seiner Witwe ist der endgültige Bau mit seinem markanten Schriftzug über dem Eingang zu verdanken. Aber auch er wurde nicht gerettet. Abschließend ist anzumerken, dass für die Erhaltung der Bauhaus-Objekte in Weimar und Dessau viel geleistet worden ist und wohl auch weiter geleistet werden wird. Auch für die Bauten der allseits bekannten „Lichtgestalten“ des Bauhauses wie Gropius und Mies van der Rohe zum Beispiel besteht keine Gefahr von unsachgemäßen „Renovierungen“ oder gar Abriss. Aber all die ebenso bemerkenswerten Gebäude aus jener Zeit von nicht so berühmten Architekten laufen immer noch Gefahr, durch Unwissenheit oder Ignoranz zerstört zu werden, und sei es nur durch An- und Umbauten in irgendeinem modischen Zeitgeist. Hier ist noch viel Aufklärung nötig. Bleibt zu hoffen, dass bei möglichen Veräußerungen derlei architektonisch wertvolle Objekte in sachkundige Liebhaberhände gelangen und somit der Nachwelt erhalten bleiben.

TEXT: Rainer Güntermann

FOTOS: Rainer Güntermann, Mercedes-Benz Classic, ©Bauhaus-Archiv Berlin, ©Bauhaus-Archiv Berlin, © Knoll International, ©Michael von Graffenried Bauhaus-Archiv Berlin, Sankt Fronleichnam | Dr. Holger A. Dux

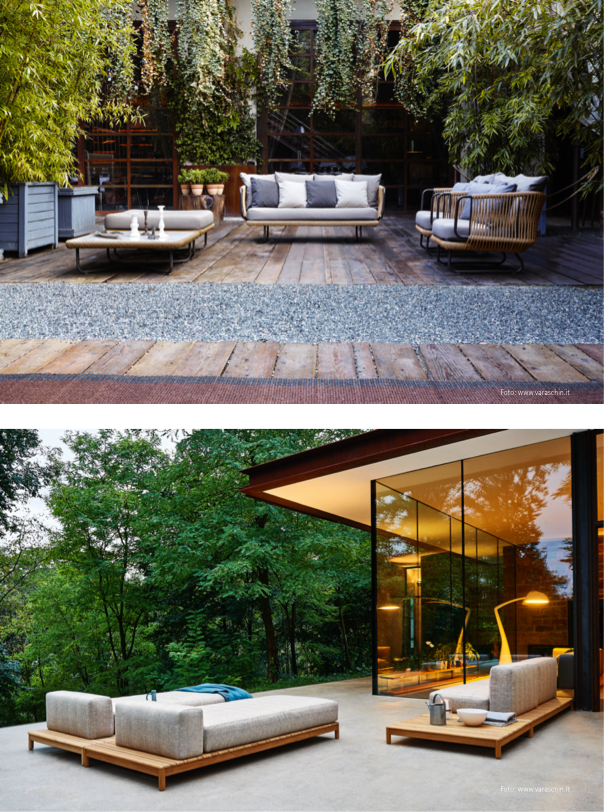

Ja mei, ist denn schon wieder Frühjahr? Ja, auch wenn es draußen vielleicht noch nicht so aussieht. Jedenfalls was das Wetter betrifft. Die Natur jedenfalls ist schon viel weiter als in den letzten Jahren. Diesen März sind bereits viele Sträucher schon in Blüte, die sonst erst viel später an der Reihe wären. Auch die Tatsache, dass einige Zugvögel gar nicht mehr den beschwerlichen Weg in den Süden antreten oder zumindest nicht mehr so weit gen Süden fliegen und sie Ende Februar bereits wieder zurückkamen, lässt unzweifelhaft erahnen, dass der Frühling nicht nur kalendarisch da ist. Und mit ihm wie jedes Jahr der direkte Wunsch, bei den ersten wärmenden Sonnenstrahlen zumindest schon mal einen Stuhl vor die Tür zu stellen. Wenn’s denn etwas mehr an Möbel für draußen sein soll: Wir hätten da was für Sie.

Ja mei, ist denn schon wieder Frühjahr? Ja, auch wenn es draußen vielleicht noch nicht so aussieht. Jedenfalls was das Wetter betrifft. Die Natur jedenfalls ist schon viel weiter als in den letzten Jahren. Diesen März sind bereits viele Sträucher schon in Blüte, die sonst erst viel später an der Reihe wären. Auch die Tatsache, dass einige Zugvögel gar nicht mehr den beschwerlichen Weg in den Süden antreten oder zumindest nicht mehr so weit gen Süden fliegen und sie Ende Februar bereits wieder zurückkamen, lässt unzweifelhaft erahnen, dass der Frühling nicht nur kalendarisch da ist. Und mit ihm wie jedes Jahr der direkte Wunsch, bei den ersten wärmenden Sonnenstrahlen zumindest schon mal einen Stuhl vor die Tür zu stellen. Wenn’s denn etwas mehr an Möbel für draußen sein soll: Wir hätten da was für Sie.

leicht, sondern ist es auch. Modern in der Formgebung sind derartige Möbel zeitlos und somit auch kompatibel zu nahezu allen sonstigen Stilen. Das gleiche gilt für die Kombination Holz mit Edelstahl. Diese Variante ist zwar edler in der Optik, aber auch zugleich schwerer und teurer. Wichtig sind in beiden Fällen mit Holz bedeckte Armlehnen, da es sonst bei vorheriger Sonneneinstrahlung regelrecht zu Verbrennungen an den Unterarmen kommen kann. Dies ist auch bei der Wahl des Materials der Tischplatte durchaus von Bedeutung. Beim Kauf von reinen Holzmöbeln gibt es gewaltige Unterschiede in Qualität und Preis. Letzterer ist aber oft auch ein Hinweis auf die Herkunft, Verarbeitung und Haltbarkeit des Holzes. Nach wie vor beliebt sind Tropenhölzer, die inzwischen aber aus zertifizierten Plantagen kommen, oder besser gesagt, kommen sollten. Um in unserem Klima zu bestehen, müssen Gartenmöbel aber nicht aus diesem Hartholz mit zuweilen unklarer „Vita“ gefertigt sein. Heimische Hölzer wie Robinie/Akazie, Buche, Eiche, Esche, Elsbeere, Ahorn oder auch Walnuss sind bei regelmäßiger Pflege mit Ölen oder Lasuren durchaus auch als wetterfest anzusehen.

leicht, sondern ist es auch. Modern in der Formgebung sind derartige Möbel zeitlos und somit auch kompatibel zu nahezu allen sonstigen Stilen. Das gleiche gilt für die Kombination Holz mit Edelstahl. Diese Variante ist zwar edler in der Optik, aber auch zugleich schwerer und teurer. Wichtig sind in beiden Fällen mit Holz bedeckte Armlehnen, da es sonst bei vorheriger Sonneneinstrahlung regelrecht zu Verbrennungen an den Unterarmen kommen kann. Dies ist auch bei der Wahl des Materials der Tischplatte durchaus von Bedeutung. Beim Kauf von reinen Holzmöbeln gibt es gewaltige Unterschiede in Qualität und Preis. Letzterer ist aber oft auch ein Hinweis auf die Herkunft, Verarbeitung und Haltbarkeit des Holzes. Nach wie vor beliebt sind Tropenhölzer, die inzwischen aber aus zertifizierten Plantagen kommen, oder besser gesagt, kommen sollten. Um in unserem Klima zu bestehen, müssen Gartenmöbel aber nicht aus diesem Hartholz mit zuweilen unklarer „Vita“ gefertigt sein. Heimische Hölzer wie Robinie/Akazie, Buche, Eiche, Esche, Elsbeere, Ahorn oder auch Walnuss sind bei regelmäßiger Pflege mit Ölen oder Lasuren durchaus auch als wetterfest anzusehen. Kunststoff-Gartenmöbel sind zwar in der Regel kostengünstig, aber nicht unbedingt preis-wert. Da ist zum einen der Umweltaspekt, der sowohl bei der Herstellung als auch bei der Entsorgung negativ zu Buche schlägt. Zum anderen werden diese Möbel durch den ständigen Witterungswechsel relativ schnell spröde und bleichen aus. Dass man nach jedem größeren Windstoß alle Teile einer Sitzgruppe wieder zusammensammeln muss, macht diese Materialwahl auch nicht unbedingt empfehlenswert. Eine Alternative dazu ist seit einigen Jahren unter dem Materialnamen Trespa auf dem Markt. Diese Hochdruck-Schichtpressstoffplatten bestehen im Innern aus hochverdichteten Holzfasern, die beidseitig mit wasserresistentem, witterungsbeständigen und lichtechtem Kunststoff beschichtet sind. Durch die extreme Innenverdichtung sind die Platten formstabil, die Schnittkanten sauber und Schraubverbindungen stabil. Neben unifarbenen Platten gibt es inzwischen auch vielerlei Dekore und Muster im Handel. Dort gibt es fertige Möbel aus Trespa, aber viele Handwerker verstehen sich auf das Material und können individuelle Möbel auf Maß herstellen.

Kunststoff-Gartenmöbel sind zwar in der Regel kostengünstig, aber nicht unbedingt preis-wert. Da ist zum einen der Umweltaspekt, der sowohl bei der Herstellung als auch bei der Entsorgung negativ zu Buche schlägt. Zum anderen werden diese Möbel durch den ständigen Witterungswechsel relativ schnell spröde und bleichen aus. Dass man nach jedem größeren Windstoß alle Teile einer Sitzgruppe wieder zusammensammeln muss, macht diese Materialwahl auch nicht unbedingt empfehlenswert. Eine Alternative dazu ist seit einigen Jahren unter dem Materialnamen Trespa auf dem Markt. Diese Hochdruck-Schichtpressstoffplatten bestehen im Innern aus hochverdichteten Holzfasern, die beidseitig mit wasserresistentem, witterungsbeständigen und lichtechtem Kunststoff beschichtet sind. Durch die extreme Innenverdichtung sind die Platten formstabil, die Schnittkanten sauber und Schraubverbindungen stabil. Neben unifarbenen Platten gibt es inzwischen auch vielerlei Dekore und Muster im Handel. Dort gibt es fertige Möbel aus Trespa, aber viele Handwerker verstehen sich auf das Material und können individuelle Möbel auf Maß herstellen.

Nach der offiziellen Definition ist eine Vitrine ein Möbel oder Behältnis mit mindestens einseitiger Verglasung, also einer vertikalen oder schrägen Glasscheibe oder einer horizontalen Glasabdeckung. Diese dienen jeweils gleich mehreren Zwecken: Zunächst schützen sie vor zu großen Klimaschwank- ungen, Feuchtigkeit, Staub, übermäßigem Lichteinfall, Zugwind und auch Diebstahl. Ganz pragmatisch betrachtet behält die sammelnde Person aber auch leichter die Übersicht über ihre Kollektion(en). Ähnlich einem öffentlichen Museum wird sie selbst zum Aussteller, zum Präsentierenden. Und wie bei einer flachen Wandvitrine mit offiziellen Aushängen und amtlichen Bekanntmachungen in einer Behörde möchte sie die Aufmerksamkeit der Besucher auf die Exponate lenken. Daher ist das deutsche Synonym „Schaukasten“ eigentlich viel treffender geeignet, die private Zur-Schau-Stellung zu umschreiben. Der Sammler möchte seine gesamten Trophäen, zu deren jeweiligen Anschaffung er zumeist auch eine Anekdote parat hat, seinen Gästen zeigen und somit seine Freude darüber teilen (Der Autor spricht aus eigener Erfahrung). Bei Regalen oder besser Regalsystemen sieht das ganze oft bei weitem schlichter aus. Hier geht es den Umständen entsprechend gedrängter zu. Bücher, Musik- oder Datenträger müssen nach unterschiedlichen Kriterien möglichst effektiv und platzsparend untergebracht oder auch präsentiert werden. Auflockerungen durch andere Objekte sind meistens nur am Anfang einer Sammelleidenschaft möglich. Daher verschwinden rein offene Regale ohne geschlossene Elemente oft gänzlich in der Wahrnehmung als Möbel. Vitrinen haben da ein ganz anderes Standing, sie zeigen sich auch selbst als Einrichtungsobjekt. Wie immer gibt es auch hier Ausnahmen, aber sogenannte „dekorative“ Aufbewahrungsregale sind selten wirklich sehenswert, Stichwort „Gewürzregal“. Der Klassiker unter den Regalen ist wohl das String-Bücherregalsystem. Ein schwedischer Verlag hatte 1949 einen Wettbewerb für ein erweiterbares Bücherregal ausgeschrieben, welchen Nisse Strinning zusammen mit seiner Frau Kajsa gewann. Basierend auf einem zuvor entwickelten Abtropfregal für die Küche bilden sogenannte Metallleitern zur Wandmontage mit ihren gleichmäßig angeordneten Sprossen flexible Einhängemöglichkeiten für furnierte oder lackierte Holzbretter. Schon 1952 kamen dann Schrankmodule hinzu. Diese hatten Schubladen, Klapp- oder Glasschiebetüren, darüber hinaus Einhängetischplatten, Zeitschriftenfächer und schräge Leseborde. Dieses System bildete die Grundlage für gefühlt unzählige Varianten bis in die heutige Zeit. Viele sind eigentlich nur Plagiate, wenige wirklich durchdachte Weiterentwicklungen.

Nach der offiziellen Definition ist eine Vitrine ein Möbel oder Behältnis mit mindestens einseitiger Verglasung, also einer vertikalen oder schrägen Glasscheibe oder einer horizontalen Glasabdeckung. Diese dienen jeweils gleich mehreren Zwecken: Zunächst schützen sie vor zu großen Klimaschwank- ungen, Feuchtigkeit, Staub, übermäßigem Lichteinfall, Zugwind und auch Diebstahl. Ganz pragmatisch betrachtet behält die sammelnde Person aber auch leichter die Übersicht über ihre Kollektion(en). Ähnlich einem öffentlichen Museum wird sie selbst zum Aussteller, zum Präsentierenden. Und wie bei einer flachen Wandvitrine mit offiziellen Aushängen und amtlichen Bekanntmachungen in einer Behörde möchte sie die Aufmerksamkeit der Besucher auf die Exponate lenken. Daher ist das deutsche Synonym „Schaukasten“ eigentlich viel treffender geeignet, die private Zur-Schau-Stellung zu umschreiben. Der Sammler möchte seine gesamten Trophäen, zu deren jeweiligen Anschaffung er zumeist auch eine Anekdote parat hat, seinen Gästen zeigen und somit seine Freude darüber teilen (Der Autor spricht aus eigener Erfahrung). Bei Regalen oder besser Regalsystemen sieht das ganze oft bei weitem schlichter aus. Hier geht es den Umständen entsprechend gedrängter zu. Bücher, Musik- oder Datenträger müssen nach unterschiedlichen Kriterien möglichst effektiv und platzsparend untergebracht oder auch präsentiert werden. Auflockerungen durch andere Objekte sind meistens nur am Anfang einer Sammelleidenschaft möglich. Daher verschwinden rein offene Regale ohne geschlossene Elemente oft gänzlich in der Wahrnehmung als Möbel. Vitrinen haben da ein ganz anderes Standing, sie zeigen sich auch selbst als Einrichtungsobjekt. Wie immer gibt es auch hier Ausnahmen, aber sogenannte „dekorative“ Aufbewahrungsregale sind selten wirklich sehenswert, Stichwort „Gewürzregal“. Der Klassiker unter den Regalen ist wohl das String-Bücherregalsystem. Ein schwedischer Verlag hatte 1949 einen Wettbewerb für ein erweiterbares Bücherregal ausgeschrieben, welchen Nisse Strinning zusammen mit seiner Frau Kajsa gewann. Basierend auf einem zuvor entwickelten Abtropfregal für die Küche bilden sogenannte Metallleitern zur Wandmontage mit ihren gleichmäßig angeordneten Sprossen flexible Einhängemöglichkeiten für furnierte oder lackierte Holzbretter. Schon 1952 kamen dann Schrankmodule hinzu. Diese hatten Schubladen, Klapp- oder Glasschiebetüren, darüber hinaus Einhängetischplatten, Zeitschriftenfächer und schräge Leseborde. Dieses System bildete die Grundlage für gefühlt unzählige Varianten bis in die heutige Zeit. Viele sind eigentlich nur Plagiate, wenige wirklich durchdachte Weiterentwicklungen.

So das 1957 von Franco Albini entworfene Bücherregal Libreria. Dessen seitliche Streben wurden nicht an der Wand befestigt, sondern zwischen Boden und Decke eingespannt. Seinen Durchbruch erlangte es 1958 durch seinen Einsatz in der Pariser Dependance vom italienischen Büromaschinen-Hersteller Olivetti. Eine weitere Variante wurde 1960 unter der Bezeichnung Regalsystem 606 von Dieter Rams entworfen, welcher zu dieser Zeit als Architekt und Innenarchitekt, ab 1961 dann als Leiter der Abteilung Formgebung beim Elektrogrätehersteller Braun arbeitete. Dessen Entwürfe für diesen Konzern haben bis heute Kultstatus. Sein Regal basierte wieder auf Metallstreben zur Wandmontage, welche aber gleichmäßig angeordnete Schlitze hatten, in die man dann mittels Metallträgern einzelne offene oder geschlossene Elemente einhängen konnte. Bei den Platten waren dazu seitlich jeweils Aufkantungen angebracht, die zugleich gegebenenfalls Halt für Bücher oder dergleichen boten.

So das 1957 von Franco Albini entworfene Bücherregal Libreria. Dessen seitliche Streben wurden nicht an der Wand befestigt, sondern zwischen Boden und Decke eingespannt. Seinen Durchbruch erlangte es 1958 durch seinen Einsatz in der Pariser Dependance vom italienischen Büromaschinen-Hersteller Olivetti. Eine weitere Variante wurde 1960 unter der Bezeichnung Regalsystem 606 von Dieter Rams entworfen, welcher zu dieser Zeit als Architekt und Innenarchitekt, ab 1961 dann als Leiter der Abteilung Formgebung beim Elektrogrätehersteller Braun arbeitete. Dessen Entwürfe für diesen Konzern haben bis heute Kultstatus. Sein Regal basierte wieder auf Metallstreben zur Wandmontage, welche aber gleichmäßig angeordnete Schlitze hatten, in die man dann mittels Metallträgern einzelne offene oder geschlossene Elemente einhängen konnte. Bei den Platten waren dazu seitlich jeweils Aufkantungen angebracht, die zugleich gegebenenfalls Halt für Bücher oder dergleichen boten.

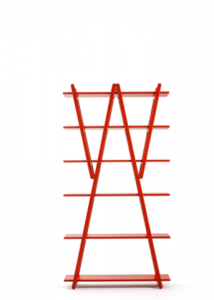

Zwei Regale der „Neuzeit“ haben ebenfalls das Zeug, zu echten Klassikern zu werden. Da ist zum einen das bereits 1974 von Vico Magistretti entworfene Regal Nuvola Rossa aus Buchenholz. In der Form einer Stehleiter ähnelnd kann es auch genauso zusammengeklappt werden. Bis heute kommen immer wieder mehr oder weniger gelungene Abwandlungen dieses offenen Regals auf den Markt. Der etwas ungewöhnliche Name „Rote Wolke“ bezieht sich auf einen Sioux-Häuptling, da das schnell auf- und abgebaute Regal den Designer an Indianer-Wigwams erinnerte. Der zweite Entwurf stammt ebenfalls von einem Italiener, die seit den 1970er Jahren immer mehr den Designmarkt mit ihren oft extrem innovativen Ideen eroberten. Ettore Sottsass, Mitbegründer der 1980 in Mailand gegründeten Bewegung und Firma „Memphis“, wollte weg vom Minimalismus des „Less is more“, weg vom Credo „Form follows Function“. Die Möbel sollten einfach nur Spaß machen. Weniger Funktion, mehr Farbe waren nun die Maxime. Sein 1981 entworfenes Regal Carlton aus Holz mit buntem Kunststofflaminat steht wie kein anderes Möbel für den Zeitgeist dieser Design-Gruppe, zu der unter anderen auch Matteo Thun, Michael Graves und Hans Hollein gehörten.

Zwei Regale der „Neuzeit“ haben ebenfalls das Zeug, zu echten Klassikern zu werden. Da ist zum einen das bereits 1974 von Vico Magistretti entworfene Regal Nuvola Rossa aus Buchenholz. In der Form einer Stehleiter ähnelnd kann es auch genauso zusammengeklappt werden. Bis heute kommen immer wieder mehr oder weniger gelungene Abwandlungen dieses offenen Regals auf den Markt. Der etwas ungewöhnliche Name „Rote Wolke“ bezieht sich auf einen Sioux-Häuptling, da das schnell auf- und abgebaute Regal den Designer an Indianer-Wigwams erinnerte. Der zweite Entwurf stammt ebenfalls von einem Italiener, die seit den 1970er Jahren immer mehr den Designmarkt mit ihren oft extrem innovativen Ideen eroberten. Ettore Sottsass, Mitbegründer der 1980 in Mailand gegründeten Bewegung und Firma „Memphis“, wollte weg vom Minimalismus des „Less is more“, weg vom Credo „Form follows Function“. Die Möbel sollten einfach nur Spaß machen. Weniger Funktion, mehr Farbe waren nun die Maxime. Sein 1981 entworfenes Regal Carlton aus Holz mit buntem Kunststofflaminat steht wie kein anderes Möbel für den Zeitgeist dieser Design-Gruppe, zu der unter anderen auch Matteo Thun, Michael Graves und Hans Hollein gehörten. Einige Exemplare der 1920er und 1930er Jahre mit zum Teil aufwändigen Furnieren und geradliniger Formgebung können sich heutzutage aber gut auch in einer modernen Einrichtung behaupten. Eine neue Blüte erlangten Vitrinen in der Nachkriegszeit. Inspiriert von skandinavischer Leichtigkeit und einer neuen Farbigkeit in allen Dingen des täglichen Lebens wurden sie Bestandteil des modernen Heims. Glasschiebetüren, auch gerne in schräger Ausführung, wurden zum Renner und ließen den noch recht spärlichen neuen Hausrat gebührend zur Geltung kommen. Einen Klassiker der neueren Zeit entwickelte 1975 das Gütersloher Unternehmen Flötotto mit seinem Profil-System. Quadratische Stäbe aus massivem Buchenholz in drei verschiedenen Höhen können durch ebensolche Querstreben in zwei Breiten und zwei Tiefen beliebig nach Wunsch zu offenen Regalen, geschlossenen Containern oder fünfseitig verglasten Vitrinen zusammengefügt werden. Bekannt geworden war die Firma für ihre Schulmöbel, insbesondere die Stühle mit ergonomisch geformten Holzfurnier-Sitzschalen. Die mitwachsenden Möbel aus dem Profilsystem überlebten zwei Insolvenzen und sind nach wie vor erhältlich.

Einige Exemplare der 1920er und 1930er Jahre mit zum Teil aufwändigen Furnieren und geradliniger Formgebung können sich heutzutage aber gut auch in einer modernen Einrichtung behaupten. Eine neue Blüte erlangten Vitrinen in der Nachkriegszeit. Inspiriert von skandinavischer Leichtigkeit und einer neuen Farbigkeit in allen Dingen des täglichen Lebens wurden sie Bestandteil des modernen Heims. Glasschiebetüren, auch gerne in schräger Ausführung, wurden zum Renner und ließen den noch recht spärlichen neuen Hausrat gebührend zur Geltung kommen. Einen Klassiker der neueren Zeit entwickelte 1975 das Gütersloher Unternehmen Flötotto mit seinem Profil-System. Quadratische Stäbe aus massivem Buchenholz in drei verschiedenen Höhen können durch ebensolche Querstreben in zwei Breiten und zwei Tiefen beliebig nach Wunsch zu offenen Regalen, geschlossenen Containern oder fünfseitig verglasten Vitrinen zusammengefügt werden. Bekannt geworden war die Firma für ihre Schulmöbel, insbesondere die Stühle mit ergonomisch geformten Holzfurnier-Sitzschalen. Die mitwachsenden Möbel aus dem Profilsystem überlebten zwei Insolvenzen und sind nach wie vor erhältlich.