„Ist das denn auch Kunst?“ – Mit dieser Frage sieht sich Barbara Geier, Architektin und Künsterin und verantwortlich für die künstlerische Organistion, häufig konfrontiert, wenn es um die Arbeiten der Ateliergemeinschaft „Willsosein“ der Lebenshilfe Aachen Werkstätten und Service GmbH geht, die allesamt von unterschiedlich geistig und/oder körperlich eingeschränkten Menschen stammen. Wir halten uns in der folgenden Reportage an den Satz von Joseph Beuys: Jeder Mensch ist ein Künstler. Und daher reden wir an dieser Stelle auch von Künstlern und ihren künstlerischen Arbeiten. Ohne Wertung, aber vor allem ohne die „Beltracchi-Frage“: Wer macht was im Stil von wem?

„Ist das denn auch Kunst?“ – Mit dieser Frage sieht sich Barbara Geier, Architektin und Künsterin und verantwortlich für die künstlerische Organistion, häufig konfrontiert, wenn es um die Arbeiten der Ateliergemeinschaft „Willsosein“ der Lebenshilfe Aachen Werkstätten und Service GmbH geht, die allesamt von unterschiedlich geistig und/oder körperlich eingeschränkten Menschen stammen. Wir halten uns in der folgenden Reportage an den Satz von Joseph Beuys: Jeder Mensch ist ein Künstler. Und daher reden wir an dieser Stelle auch von Künstlern und ihren künstlerischen Arbeiten. Ohne Wertung, aber vor allem ohne die „Beltracchi-Frage“: Wer macht was im Stil von wem?

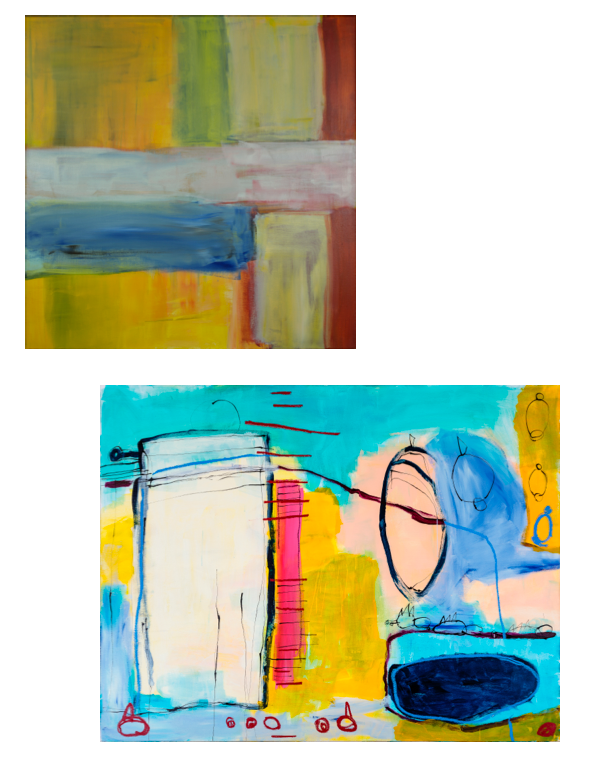

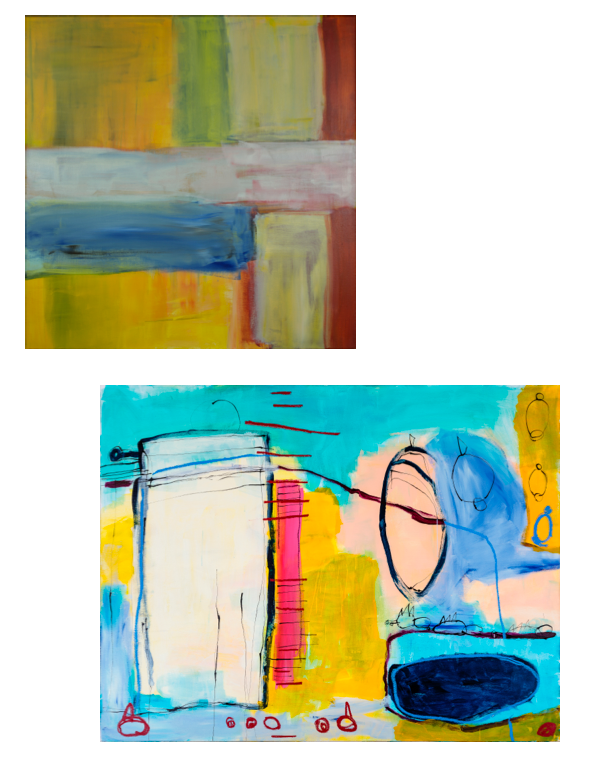

Fast lautlos im Gegensatz zu dem Gewusel auf den Gängen geht es in der Künstlerwerkstatt zu. Konzentriert sitzen die Mitglieder an ihren Arbeiten und lassen sich auch durch unseren Besuch nicht weiter stören. Nur Jürgen Kirschbaum ist aufgestanden, um sich vor der Tür die Beine zu vertreten. Mit 54 Jahren ist er fast der Älteste der insgesamt 12 kreativen Künstler, von denen viele seit der Gründung der Kunstwerkstatt vor nunmehr 10 Jahren dabei sind. Das Stehen an der Staffelei fällt ihm zusehends schwerer, weswegen er auch von seinen großen, abstrakten Bildern mit ihren leuchtenden Farbflächen immer mehr Abstand nimmt und sich mehr und mehr kleinen Architekturzeichnungen in schwarz-weiß widmet, bei denen er durch Verzerrungen und Verfremdungen ganz neue Perspektiven schafft, ohne den Wiedererkennungswert zu schmälern. Er ist auch der Einzige, der somit zweigleisig fährt und zuweilen parallel arbeitet. Anderen KünstlerInnen ist dies nicht ohne weiteres möglich, wie uns Frau Geier erläutert.

Um in die Kunst-Werkstatt aufgenommen zu werden, können Interessierte vorab ein Praktikum im Atelier durchlaufen, um zu zeigen, wo ihre Fähigkeiten und Geschicklichkeiten liegen, wie ihre Kreativität entwickelt ist und vor allem, ob sie einer dauerhaften Tätigkeit überhaupt gewachsen sind. Denn es geht hierbei um einen regelrechten Arbeitsplatz, an dem täglich –zum Teil in Vollzeit- wirklich gearbeitet wird, nicht körperlich hart, aber anspruchsvoll kreativ im jeweilig möglichen Rahmen. Wie bemerkte schon Karl Valentin so treffend: Kunst ist schön – macht aber viel Arbeit. Die begleitenden Betreuer mit künstlerischem Berufshintergrund schauen dabei immer wieder, ob die Ateliermitglieder mit ihrer Technik und ihrem Werkzeug zurecht kommen, ob vielleicht andere Materialien oder Ausdrucksformen ausprobiert werden sollten. Sie verzichten dabei auf gezielte Lenkung, lassen kreative Freiräume, greifen aber behutsam ein, wenn eine Arbeit zu kippen droht. Dann wird abgelenkt, eine Pause gemacht, mal abgeschaltet und mental aufgebaut. Soziale Förderung erfahren sie dabei auch durch HeilpädagogInnen. Um dieses Vorgehen, manchmal auch verbunden mit behutsamer Kritik, überhaupt möglich zu machen, bedarf es einer sozialen Sicherheit und Geborgenheit, verbunden mit großem, gegenseitigen Vertrauen, was sich aber im Laufe der Jahre aufgebaut hat und den KünstlerInnen auch ein gehöriges Quantum an Selbstbewusstsein verschafft hat. „Jeder Pinselstrich sitzt“ war denn auch der Lieblingssatz eines inzwischen ausgeschiedenen Mitglieds, wie Frau Geier schmunzelnd berichtet.

Durch regelmäßige Workshops zu verschiedenen Techniken werden die Mitglieder darin gefördert, ihren eigenen künstlerischen Ausdruck zu finden oder auch zu verändern. Carolin Rinker malt und zeichnet zur Zeit zwar immer noch weibliche Figuren und Formen, collagiert aber mit linearen Mustern selbstbestickte Stoffe in die Bilder und übermalt diese weiter. „Farbe ist nicht mehr mein Ding“ bestätigt auf Nachfrage Daniel Abrahamjan, ein autistischer Künstler mit akribisch aufgeräumtem Arbeitstisch. Zeichnete er früher expressionistische Kleinporträts mit gewaltiger Ausdruckskraft in Ölpastellkreide, widmet er sich jetzt ganz der Landschaftsmalerei in Grafit. Die unterschiedlichen Tiefen erreicht er dabei nicht mit groben Schraffuren, sondern mit unzähligen feinsten Bewegungen seiner akkurat gespitzen Stifte. Gertrud Grotenklas ist noch einen Schritt weiter gegangen und hat sich von der Malerei fast ganz verabschiedet. Sie hat ihr handwerkliches Geschick wiederentdeckt und formt aus feinen Metallfäden durch Verflechtungen und Verknotungen dreidimensionale Hohlkörper, denen sie oft vor der Verschließung gleich einer Verpuppung noch eine „weiche“ Füllung gibt. Magische Cocons sind das Ergebnis.

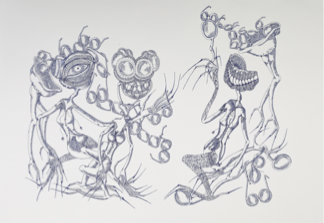

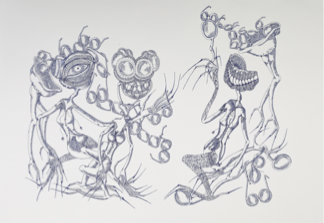

Viorel Chirea, selbst ein bekannter Künstler aus Aachen, kam vor einigen Jahren als künstlerischer Begleiter in diese Einrichtung und erzählt von seinen Erfahrungen und Erlebnissen. „Hier weißt du nie was passiert, wie eine Arbeit endet. Das macht die Arbeit so spannend und interessant.“ Bei Auftragsarbeiten, die in seltenen Ausnahmefällen angenommen werden, ist dies ein manchmal unberechenbarer Faktor. Ein Künstler, der derlei Aufgaben ausführen kann, ist Tosh Maurer. Er hat sich der Kalligraphie verschrieben. Seine Arbeiten bestehen aber nicht aus gefälligen Kalendersprüchen in Grußkartenformat, sondern er summiert Buchstaben, Schriftzeichen, Wörter und Sätze zu fast geometrischen Gebilden. Leichte Farbigkeit und eingearbeitete Zeitungs- und Buchschnipsel komplettieren sich zu einem graphischen Ganzen. Viorel ist überhaupt begeistert von den verschiedenen Herangehensweisen jeder der einzelnen KünstlerInnen. Annika Sachtleben zum Beispiel zeichnet ganze Geschichten auf ein einziges Blatt. Mit zarten Linien schwarz auf weiß webt sie ein Netz von surrealistischen Figuren und Alltagsgegenständen, deren zusammenhängende Bedeutung sie auf Nachfrage sofort erläutern kann. Mit jedem Zeichenstrich spinnt sie gleichermaßen die Geschichte weiter zu einem komplexen Werk. Alles, was sie erlebt hat oder was ihr passiert ist, fließt in ihre Werke ein. Dies ist umso erstaunlicher, als zum einen das Leben dieser Menschen nicht unbedingt die Fülle an Eindrücken mit sich bringt wie das nicht behinderter Zeitgenossen, zum anderen diese auch nicht gleichermaßen abgespeichert, geschweige denn bei Bedarf einfach abgerufen werden können.

Für Elisabeth Paulus ist es unerheblich, ob sie ihre Stillleben-Arrangements in Natura mit echtem Obst und Gemüse drapieren kann, oder ob sie sich, wie zur Zeit, die einzelnen Gegenstände einfach aus Abbildungen „holt“. Die Umsetzung erfolgt sowieso völlig frei in Form und Farbe, Größe und Proportion, sogar in Anordnung und Verteilung auf der Fläche. Elke Schubert hingegen malt dagegen wesentlich realer, realistischer, naturalistischer. Sie hält sich genau an die selbst ausgesuchten Vorlagen, ist aber in der Farbigkeit zurückhaltender. Sürejja Durovska wiederum füllt fast ungestüm ihre Werke mit kopfbetonten Figuren, welche alle untereinander verbunden scheinen durch Blicke, Gedanken oder leere Sprechblasen. Und Lars Otten schafft mit seinen Linienstrukturen statisch anmutende Wesen von einem anderen Stern, die den Betrachter dennoch anrühren. Denn auch die fast Roboter oder Astronauten ähnelnden Figuren blicken ihn aus großen Augen direkt an.

Allen KünstlerInnen gemein ist ein respektvolles Miteinander an den dicht beieinander stehenden Arbeitsplätzen, ein verantwortungsvoller Umgang mit den Materialien und die Bereitschaft, sich einzulassen auf Experimente, die persönliche Weiterentwicklung und die Möglichkeit der Kunst, sich frei und kreativ auszudrücken. Belohnt wird dies alles durch ein gesteigertes Selbstwertgefühl der „Kunst-ArbeiterInnen“, dem auch mit dem Namen WILLSOSEIN der Atelier-Werkstatt Rechnung getragen werden soll. Am Ende gilt auch für diese Menschen mit ihren geistigen und körperlichen Einschränkungen die Aussage von Andy Warhol: „Jeder Mensch wird für 15 Minuten berühmt sein.“ – und sei es nur durch diese Reportage. Nach dem Werkstattbesuch hatten wir die Gelegenheit, noch ein kurzes Interview mit Frau Geier zu führen:

Existierten für die Idee einer Aachener Kunstwerkstatt für Behinderte in diesem Rahmen bereits Vorbilder, auf denen Sie aufbauen konnten?

Die Kunstwerkstatt wurde 2008 auf Initiative der damaligen Bereichsleitung, Frau Storms, gegründet. Um die Kontinuität und somit auch die emotionale Sicherheit für die Mitarbeiter zu gewährleisten, wurde mit einer bestehenden Gruppe aus der Produktion heraus eine eigenständige Kunstgruppe gegründet. Die MitarbeiterInnen tauschten also gemeinsam mit der Gruppenleitung den Produktionstisch gegen ein Atelier. Um Qualität zu erreichen, wurde das Team durch Künstler ergänzt. Die professionelle und engagierte Arbeit des Teams und die frühzeitige Öffnung nach außen zum Beispiel durch Ausstellungen waren weitere Bausteine für den jetzigen Erfolg der Kunstwerkstatt. Die Entwicklung einer solchen Idee basiert folglich nicht auf einem bestehenden Konzept, sondern muss flexibel und sensibel auf bestehende Strukturen eingehen und diese weiterentwickeln.

Stößt die Finanzierung einer solchen Einrichtung innerhalb einer allgemeinen Trägerschaft eigentlich immer auf positive Unterstützung, oder muss immer wieder große Überzeugungsarbeit geleistet werden?

In den Anfangsjahren wurde gerne Überzeugungsarbeit geleistet. Mittlerweile sprechen die Entwicklung der Künstler, der Erfolg der Ausstellungen, sowie die erteilten Preise –Aktion Kunst-Stiftung, Lothar-Späth-Förderpreis, Euward- eine eigene Sprache.

Gibt es vergleichbar mit der „offenen“ Kunstszene auch die Möglichkeit, sich zusätzlich in Galerien oder auf Kunstmessen zu finanzieren? Ein Schwerpunkt der Arbeit der Kunstwerkstatt ist natürlich die Ausstellungstätigkeit. Neben dem Verkauf der Werke und der Präsentation in der Öffentlichkeit ist hier auch die Möglichkeit zur Vernetzung gegeben.

Sehen Sie sich auch bisweilen Anfeindungen von sogenannten Kunstexperten ausgesetzt? Nein, die schmerzlichste Kritik ist allerdings die Ignoranz, die schon anfänglich besprochene Frage „Ist das Kunst?“ Was dagegen öfters diskutiert wird, ist die Frage nach dem Eingriff der künstlerischen Assistenz, dem schmalen Grat zwischen Unterstützung und Beeinflussung. Wir Künstler sind uns dieser Verantwortung sehr bewusst.

Neben der im Bericht angemerkten konzentrierten und ruhigen Arbeitsatmosphäre trotz der bis zu 12 gleichzeitig arbeitenden Menschen – Was ist anders als in einem „normalen“ Atelier?

Die Kunstwerkstatt hat im Gegensatz zu einem freien Atelier feste Arbeitszeiten, die durch Pausenzeiten und arbeitsbegleitende Maßnahmen ergänzt werden. Manchmal stehen dem kreativen Fluss alltägliche Sorgen, Veränderungen oder krankheitsbedingte Einflüsse im Weg. Anders, als im eigenen Atelier, kann dann nicht am Abend oder am Wochenende gearbeitet werden. Da die Kreativität sich aber nicht an Uhrzeiten hält, muss die künstlerische Assistenz immer wieder flexibel auf jeden Tag und jeden Menschen reagieren.

Wie motivieren Sie immer wieder Ihre Werkstatt-Mitglieder?

Wir haben das große Glück, dass unsere Künstler ihre Arbeit lieben und stolz auf ihren Arbeitsplatz sind. Trotzdem gibt es immer wieder Zeiten, in denen manche Dinge stillstehen, Wege festgefahren sind, und Altes überholt ist. Durch regelmäßige Workshops versuchen wir hier, neue Impulse zu geben. Die Unterbrechung des Arbeitstages durch ein umfangreiches Angebot an Sport und weiteren Kursen wie zum Beispiel Politik, Mathematik oder ähnlichem schafft immer wieder einen erfrischenden Abstand zur Arbeit.

Besteht eine große Fluktuation innerhalb der Gemeinschaft, oder entwickeln sich jeweils langjährige Arbeitsverhältnisse?

Die Fluktuation in der Gemeinschaft ist sehr gering, meist nur durch Umzug. Wir haben das große Glück, dass einige Mitglieder direkt nach der Schule zu uns kamen, und wir so einen gut gemischten Altersquerschnitt haben. Die Identifikation mit der Arbeit und die Vielfältigkeit der Tätigkeit haben langjährige Arbeitsverhältnisse entstehen lassen.

Wünschen Sie sich mehr Verständnis und Unterstützung Ihrer Arbeit in der Öffentlichkeit, sei es in Aachen oder darüber hinaus?

Durch den Bereich Kunst genießen wir eine größere Medienpräsens als andere Arbeitsbereiche der Werkstatt. Insgesamt wäre eine größere Öffentlichkeit und somit der Grundstein für gegenseitiges Verständnis für Menschen mit Handicap, sowie für ihr Arbeits- und Privatleben wünschenswert. Die Werbung in der Gesellschaft für mehr Kunst und Kultur ist unabhängig von Einschränkung, Herkunft oder Alter. Was sind Ihre nächsten geplanten Vorhaben, Pläne, Initiativen und dergleichen? Dieses Jahr startet die Illustration eines wunderbaren Buches von Werner Janssen, das Ende des Jahres im Rahmen der Euriade erscheinen wird. Neben der Entwicklung neuer Motive für unseren Jahreskalender und die neuen Produkte unseres Labels „Öcher Werke“ haben wir die Möglichkeit, von Anfang Mai bis Ende August zwei aufeinander folgende Ausstellungen im Aachener Hotel Innside in der Sandkaulstraße zu gestalten. Hierbei werden wir in der Lounge im Erdgeschoss neue Arbeiten und in der Skybar eine Installation präsentieren. Weitere Projekte sind angedacht.

Frau Geier, vielen Dank für das aufschlussreiche Gespräch!

TEXT: Rainer Güntermann

FOTOS: Lebenshilfe Aachen | Marcello Vercio

„Ist das denn auch Kunst?“ – Mit dieser Frage sieht sich Barbara Geier, Architektin und Künsterin und verantwortlich für die künstlerische Organistion, häufig konfrontiert, wenn es um die Arbeiten der Ateliergemeinschaft „Willsosein“ der Lebenshilfe Aachen Werkstätten und Service GmbH geht, die allesamt von unterschiedlich geistig und/oder körperlich eingeschränkten Menschen stammen. Wir halten uns in der folgenden Reportage an den Satz von Joseph Beuys: Jeder Mensch ist ein Künstler. Und daher reden wir an dieser Stelle auch von Künstlern und ihren künstlerischen Arbeiten. Ohne Wertung, aber vor allem ohne die „Beltracchi-Frage“: Wer macht was im Stil von wem?

„Ist das denn auch Kunst?“ – Mit dieser Frage sieht sich Barbara Geier, Architektin und Künsterin und verantwortlich für die künstlerische Organistion, häufig konfrontiert, wenn es um die Arbeiten der Ateliergemeinschaft „Willsosein“ der Lebenshilfe Aachen Werkstätten und Service GmbH geht, die allesamt von unterschiedlich geistig und/oder körperlich eingeschränkten Menschen stammen. Wir halten uns in der folgenden Reportage an den Satz von Joseph Beuys: Jeder Mensch ist ein Künstler. Und daher reden wir an dieser Stelle auch von Künstlern und ihren künstlerischen Arbeiten. Ohne Wertung, aber vor allem ohne die „Beltracchi-Frage“: Wer macht was im Stil von wem?

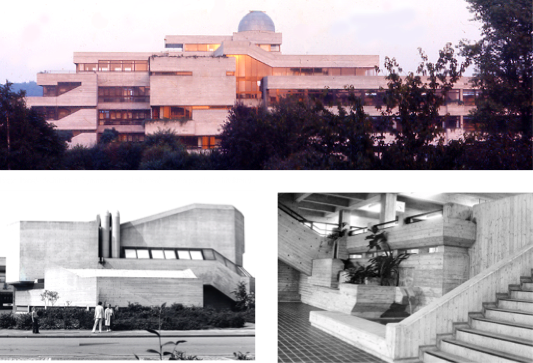

Nachdem der bereits erwähnte Architekt und Maler Le Corbusier, von welchem auch der Begriff béton brut ursprünglich stammte, 1960 das Kloster Sainte-Marie de la Tourette in Frankreich fertiggestellt hatte, wurde dieser sakrale Bau, der seit 2016 auch zum Welterbe der Unesco gehört, zu einem Wegbereiter für neue Kirchen und Klöster im Stil des sogannten Brutalismus. Werner Düttmanns Kirche Sankt Agnes in Berlin (1964-67), heute eine Privatgalerie, die Kirche der Katholischen Hochschulgemeinde Köln Johannes XXIII von dem Architekten Heinz Buchmann und dem Bildhauer Josef Rikus (1968-69), und der Nevigeser Wallfahrtsdom des ehemaligen Aachener Architekturprofessors Gottfried Böhm (1966-68) in Velbert gelten als deutsche Meilensteine auf diesem Gebiet. Bereits 1964 hatte Letzterer in Aachen bereits die Kirche Sankt Hubertus, besser bekannt als Backenzahn, fertig gestellt. Vom Schöpfer weit prosaischer als Kristall bezeichnet, weist der Baukörper hier lediglich im Sockelgeschoss eine Sichtbetonfassade auf. Das mehrfach facettierte Dach ist dagegen komplett mit Schiefer verkleidet. Die Fenster schuf der bekannte Aachener Glaskünstler Ludwig Schaffrath.

Nachdem der bereits erwähnte Architekt und Maler Le Corbusier, von welchem auch der Begriff béton brut ursprünglich stammte, 1960 das Kloster Sainte-Marie de la Tourette in Frankreich fertiggestellt hatte, wurde dieser sakrale Bau, der seit 2016 auch zum Welterbe der Unesco gehört, zu einem Wegbereiter für neue Kirchen und Klöster im Stil des sogannten Brutalismus. Werner Düttmanns Kirche Sankt Agnes in Berlin (1964-67), heute eine Privatgalerie, die Kirche der Katholischen Hochschulgemeinde Köln Johannes XXIII von dem Architekten Heinz Buchmann und dem Bildhauer Josef Rikus (1968-69), und der Nevigeser Wallfahrtsdom des ehemaligen Aachener Architekturprofessors Gottfried Böhm (1966-68) in Velbert gelten als deutsche Meilensteine auf diesem Gebiet. Bereits 1964 hatte Letzterer in Aachen bereits die Kirche Sankt Hubertus, besser bekannt als Backenzahn, fertig gestellt. Vom Schöpfer weit prosaischer als Kristall bezeichnet, weist der Baukörper hier lediglich im Sockelgeschoss eine Sichtbetonfassade auf. Das mehrfach facettierte Dach ist dagegen komplett mit Schiefer verkleidet. Die Fenster schuf der bekannte Aachener Glaskünstler Ludwig Schaffrath.